2023.02.17 最終更新日: 2025.10.02

「なんとなく腰のあたりが痛い?」と思って腰を確認してみたら、「実はお尻のまわりに痛みが出ていた」ということはありませんか?

このような痛みはもしかすると「仙腸関節」が原因かもしれません。

今回は、仙腸関節の構造や腰から骨盤にかけての痛みの原因となる病気、骨盤まわりの筋肉を柔軟にする腰痛予防のストレッチ方法を解説します。

● 「腰痛」と間違えやすい、お尻まわりの痛みと「仙腸関節」

● 体の土台である骨盤の構造と、衝撃を吸収する仙腸関節の役割

● 骨盤周辺の筋肉バランスを整える、腰痛予防の簡単ストレッチ

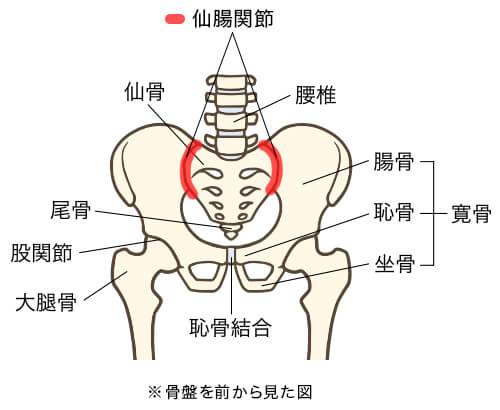

骨盤は上半身と下半身の間に位置し、体の中心といえる部位ですが、「骨盤」という名前の骨があるわけではありません。左右の寛骨(かんこつ:腸骨、恥骨、坐骨が結合したもの)と仙骨(せんこつ)、尾骨(びこつ)の全体をまとめて骨盤と呼びます。

左右の寛骨は、前方で恥骨結合(軟骨の結合部分)によって、後方で仙腸関節によって連結しています。仙腸関節は仙骨と腸骨が組み合わさっているため、仙骨の「仙」と腸骨の「腸」をとって「仙腸関節」と呼ばれています。

骨盤には大きく分けると、「上半身と下半身をつなぎ、体を支える土台」と「内蔵や生殖器を守る入れ物」という2つの役割があります。

特に、体を支える土台として重要な部分が、骨盤の後ろ側を構成する仙骨と腸骨です。仙骨は主に上半身の体重を受け止め、腸骨は地面から突き上げられる力を受け止めています。2つの骨が組み合わさっている仙腸関節の主な役割は、下半身と上半身の間の衝撃を吸収することです。

歩く・走るといった動きをすると上下それぞれ反対方向からの力がぶつかりあうため、仙腸関節には強いストレスがかかります。しかし、それでも安定した動作ができるように、仙腸関節のまわりは頑丈な靭帯で取り囲まれ補強されています。

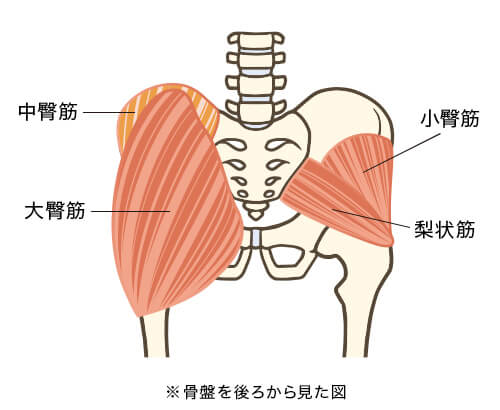

また、靭帯のほかにも、大殿筋(だいでんきん)や梨状筋(りじょうきん)、中殿筋(ちゅうでんきん)、小殿筋(しょうでんきん)といった股関節まわりの筋肉が仙腸関節の安定性をサポートする役割を果たしています。

「では、腰からお尻にかけての痛みは、仙腸関節に原因があるの?」と思う方もいるかもしれませんが、腰からお尻にかけてのすべての痛みが、仙腸関節に原因があるとは言い切れません。腰やお尻の痛みの難しいところは、痛い部分が直接の原因ではないこともあるためです。

腰からお尻にかけての痛みの原因として考えられる主な疾患は以下になります。

・仙腸関節障害(せんちょうかんせつしょうがい)

・腰椎椎間板(ようついついかんばん)ヘルニア

・腰部脊柱管狭窄症(ようぶせきちゅうかんきょうさくしょう)

・変形性腰椎症(へんけいせいようついしょう)

・梨状筋症候群(りじょうきんしょうこうぐん)

・変形性股関節症(へんけいせいこかんせつしょう)

・腰椎、骨盤、大腿骨などの骨折

・転移がんなどの腫瘍

このように、骨盤まわりに限らず、腰・股関節など、さまざまな部分に原因があると考えられます。

そのため、「ここが痛いからこの病気だろう」と自己判断はせずに、気になる症状が続く場合は整形外科などの医療機関を受診し、医師の診断を受けてください。

【『足の付け根』や『お尻』が痛いのは病気?痛みを悪化させない方法を解説】の記事はこちら

仙腸関節障害の特徴は「左右両方ではなく片側の腰・お尻などの部位が痛い」という点です。痛みが出る部位は仙腸関節周囲がもっとも一般的ですが、お尻や鼠径部(そけいぶ:足の付け根)、下肢にも痛みが出ることがあります。患者自身がピンポイントで痛みを自覚することは難しいため、医師がピンポイントの圧痛(押すと痛い場所)がないかを確認します。また、レントゲン、CT、MRIなどの検査では明らかな異常が認められないことが多く、画像検査だけで仙腸関節障害と診断することは難しいとされています。問診や疼痛誘発検査(特定の動きで痛みが出るか確認するテスト)などと合わせて総合的に診断がつくことが多いため、医療機関を受診する際にはあらかじめ念頭に置いておきましょう。

詳しい症状としては、次の特徴があります。

・あおむけの姿勢で寝ることができない

・長時間椅子に座ることができない

・痛いほうを下にした横向きの姿勢がとれない

・歩き始めは痛いが徐々に楽になる

主な原因としては、中腰での作業や不用意な動作の繰り返しなどによって、負荷が仙腸関節にかかり、体の衝撃吸収がうまくできず炎症が起こることが多いとされています。

また、妊婦や産後の女性は、体重増加やホルモンバランスの変化などの影響で仙腸関節や周囲の靭帯が緩みやすくなり、痛みが出ることがあります。それ以外にも、体幹や股関節まわりの筋力低下によって痛みが出る場合もありますので、活動性が低下した高齢者の方にも起こる可能性があります。

整形外科などの医療機関では、炎症が起こっていて痛みが強い時期には、安静にして鎮痛薬で痛みをコントロールし、骨盤ベルトやコルセットなどを用いて関節を安定させる保存的治療が第一に選択されます。保存的治療は患部を安静にすることが重要になります。この時期に自分の判断で安易にストレッチをしてしまうと逆に症状を悪化させこともあるため、注意しましょう。

安静にして、症状が少し落ち着いてきたら、理学療法などのリハビリテーションを開始し、仙腸関節まわりの痛みの影響で硬くなりやすい筋肉のストレッチや、弱くなっている筋肉を鍛えるエクササイズを行います。自主トレーニングとして自宅でストレッチやエクササイズを行うよう指導されることもありますが、痛みが強まる場合は無理に行わず中止して、医師・理学療法士に相談するようにしましょう。

保存的治療で症状がなかなか改善しない場合、仙腸関節ブロック注射を行い、痛みの軽減を図る場合もあります。

腰痛や仙腸関節障害を予防するためには、骨盤から股関節まわりの硬くなりやすい筋肉を柔軟に保ち、仙腸関節にかかるストレスを緩和することが重要です。ここでは、骨盤まわりの筋肉バランスを整えて、腰痛を予防するストレッチ方法を3種類ご紹介します。

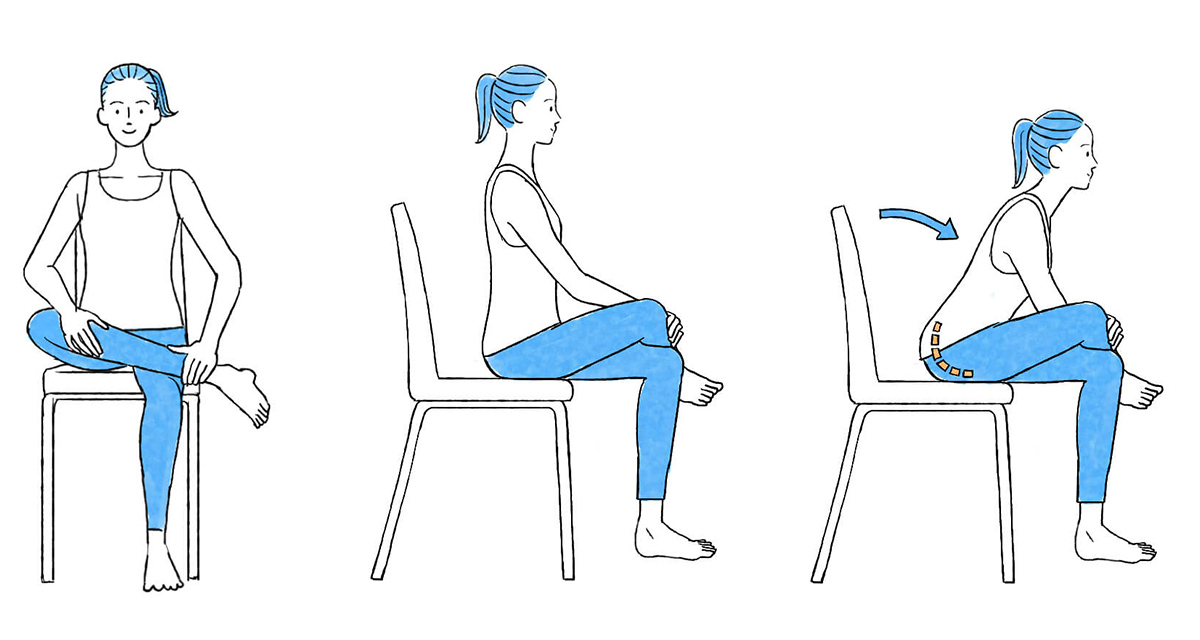

梨状筋は仙腸関節の近くにあり、仙腸関節に痛みが出ていると過剰に緊張して硬くなりやすい筋肉です。椅子に座って行うストレッチですので、仕事中の空き時間に取り入れましょう。

①椅子に座って背筋を伸ばし、右足のくるぶしを左足の上に乗せる

②ゆっくりと上半身を前に倒し、お尻が伸びて気持ちいいと感じるところで20秒キープ。これを3回繰り返す

③反対側の足も同じように行う

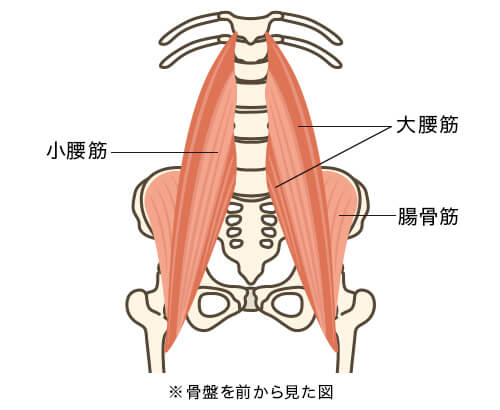

腸腰筋は、大腰筋(だいようきん)と小腰筋(しょうようきん)、腸骨筋(ちょうこつきん)という3つの筋肉の総称で、背骨・骨盤・太ももにかけて走行しています。骨盤の傾きを調整し、姿勢を安定させることで仙腸関節への過剰なストレスを減らす働きがあるため、日頃から柔軟性をキープしておきましょう。

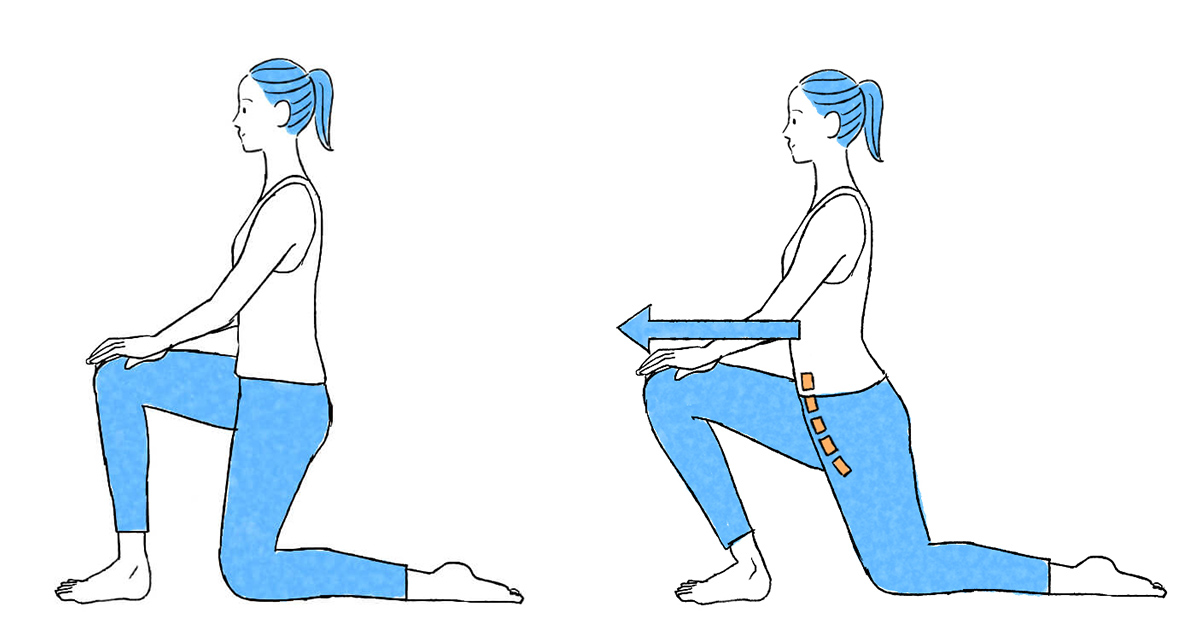

①左膝を床につけて、片膝立ちの姿勢をとる

②骨盤を前にゆっくりと移動して右足に体重をかけ、腰を落とす

③左足の太もも前側、股関節の前側が気持ちよく伸びている感覚があるところで止めて、20秒キープ。これを3回繰り返す

④反対側の足も同様に行う

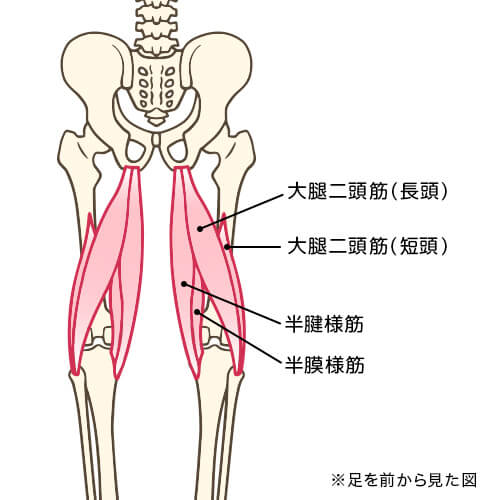

ハムストリングスは太ももの裏側を走行する大腿二頭筋(だいたいにとうきん)と半腱様筋(はんけんようきん)、半膜様筋(はんまくようきん)という3つの筋肉の総称です。骨盤(坐骨)から脛骨(すねの骨)に付着する二関節筋(2つの関節をまたいで走行している筋肉)のため、硬くなると骨盤が後傾し、腰椎や仙腸関節へ負担がかかりやすい姿勢になります。座っている時間が長いと硬くなりやすいので、意識してストレッチしていきましょう。

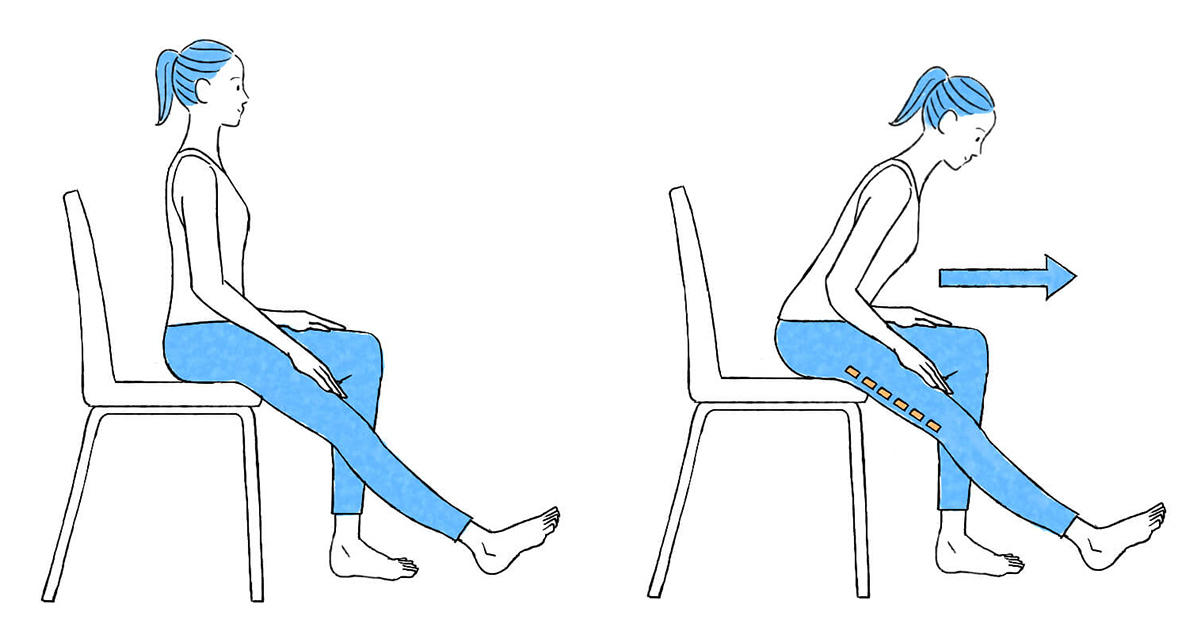

①椅子に浅めに腰掛けて、背筋を伸ばす。右足を前に出し、膝を伸ばす

②息を吐きながら、ゆっくりと上体を前に傾ける(腰を丸めず、上体を伸ばしたまま前傾するように意識する)

③気持ちよく伸びている感覚があるところで止めて、20秒キープ。これを3回繰り返す

④反対側の足も同様に行う

ストレッチで痛みが楽になることもありますが、筋肉の硬さ以外の原因で痛みが出ている場合は、ストレッチ自体を避けたほうが良いこともあります。

・歩けないほど症状が強い場合

・特定のストレッチをすると痛みが急に強まる場合

・これまでなかった痛みが2~3週間続いている場合

・日常生活の動作に支障をきたしている場合

上記のようなケースに当てはまる場合は、体を動かさずに安静にして、できるだけ早めに整形外科などの医療機関を受診してください。

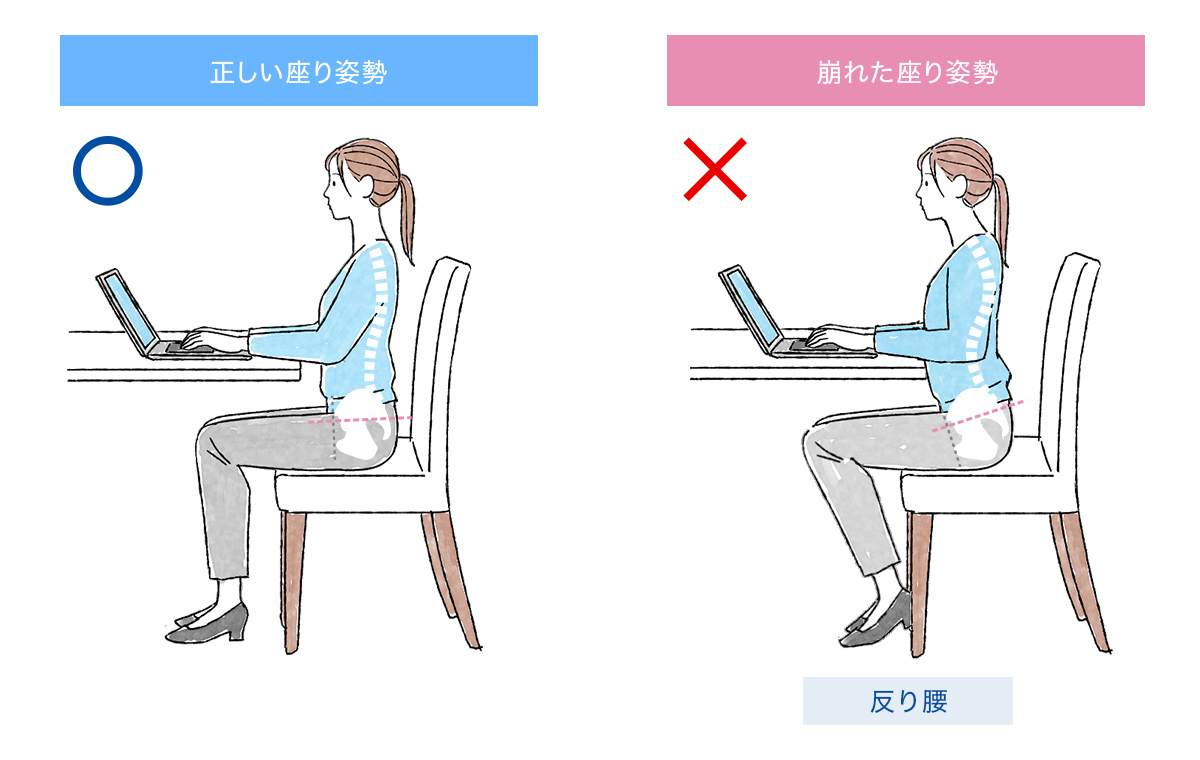

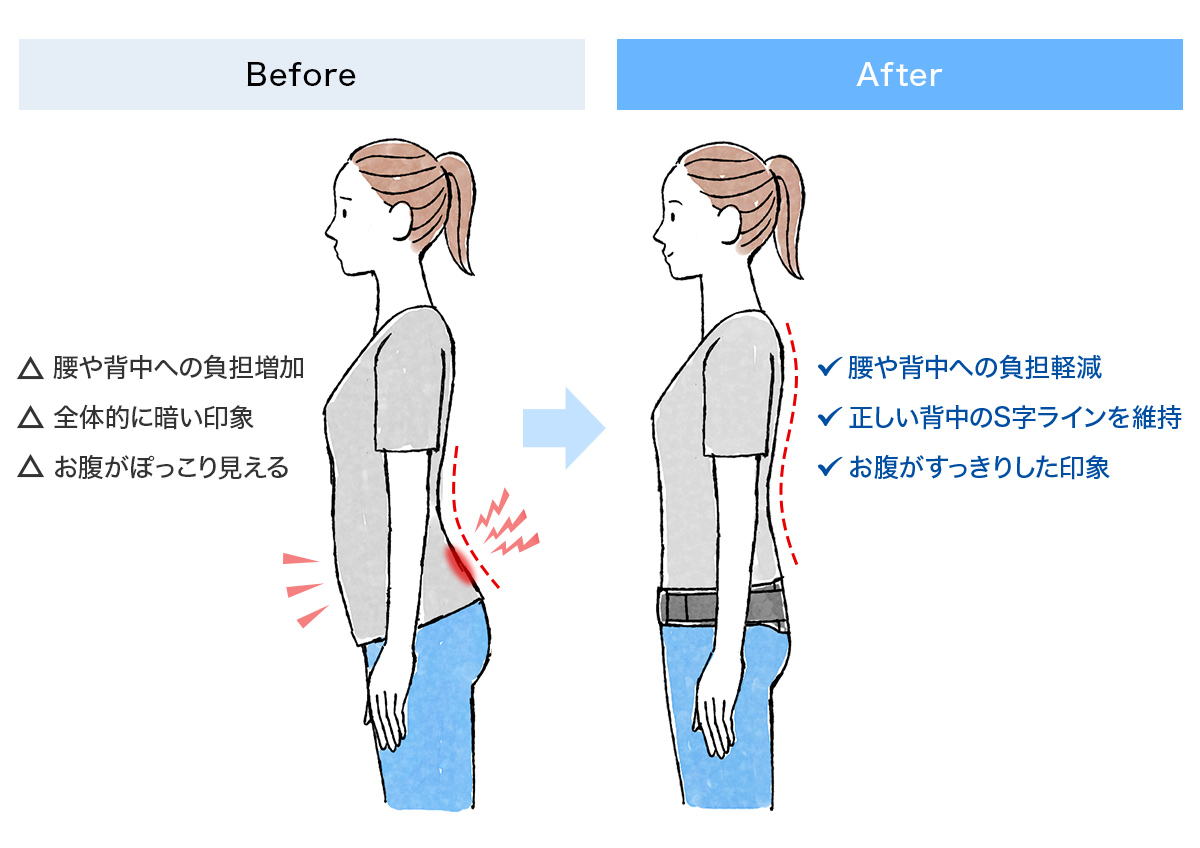

ストレッチを取り入れても、日常の大半で姿勢が崩れていると、ほぐした筋肉が戻ってしまい正しい姿勢の癖が付きづらくなります。

日頃から本来の正しい姿勢・骨盤の位置を意識して、不調の対策を行いましょう。

無意識に姿勢が崩れてしまうという方は、「正しい姿勢の維持」を手助けしてくれるサポーターを取り入れてみてください。

姿勢が崩れていると、身体の不調だけでなく、全体的に暗い印象に見えてしまう、お腹周りがぽっこりした印象になるなど、見た目の印象も悪くなってしまいます。

長時間着けても邪魔・負担になりにくいように、通気性に優れたものやズレ・かさばりが少ないサポーターがオススメです。

慣れるまでは装着する時間を調整しながら、徐々に長くするなど、自身のコンディションと相談しながら取り入れてみてください。

Q: 仙腸関節はどのような役割がありますか?

A: 仙腸関節は、骨盤の後ろ側にある仙骨と左右の腸骨をつなぐ関節です。上半身と下半身の間に位置し、体にかかる衝撃を吸収する重要な役割を担っています。

Q: 仙腸関節周辺が痛むのはなぜですか?

A: 中腰での作業や不用意な動作の繰り返し、妊娠・出産によるホルモンバランスの変化、筋力低下などで仙腸関節に負荷がかかり、炎症が起こることが主な原因とされています。

Q: 仙腸関節周辺の痛みを予防するストレッチはありますか? 注意点も教えてください。

A: 梨状筋、腸腰筋、ハムストリングスといった、骨盤から股関節まわりの硬くなりやすい筋肉を柔軟に保つストレッチが有効です。

ただし、痛みが強い時期に安易にストレッチを行うと症状を悪化させる可能性があるため注意が必要です。自己判断せず、症状が続く場合はストレッチを中止し医療機関を受診してください。

仙腸関節周辺の痛みは、腰椎や股関節など骨盤につながる他の部位へのストレスが原因となる可能性もあります。

そのため、骨盤まわりの筋肉全体を柔軟に保つことはもちろん重要ですが、日々の日常姿勢を意識し、必要に応じてサポーターを活用することで、より効果的に体のコンディションを整え、つらい腰痛や仙腸関節への負担を軽減できるでしょう。

まずは定期的なストレッチを生活の中に取り入れ、正しい姿勢の意識とサポートで、健やかな毎日を目指しましょう。

骨盤・腰まわりの負担を軽減。お腹を引き締め、「美姿勢」にアプローチ。

詳しくはこちら

シグマックス・MEDIAID事務局

シグマックス社員が仕事の中で得た知識から、知っておくと嬉しい・役立つ情報を、生活者の視点から発信しています。

MEDIAID(メディエイド)は整形外科で

確かな実績を持つ

日本シグマックスの

サポーター専業ブランドです。

※MEDIAIDは日本シグマックスのブランドです。

※MEDIAIDは日本シグマックスのブランドです。

※1:㈱日本能率協会総合研究所調べ。2023年度メーカー出荷額ベース

※2:㈱日本能率協会総合研究所調べ。2020~2023年度メーカー出荷枚数ベース