2022.12.13 最終更新日: 2025.10.06

階段の昇り降りや長く歩いた後など、膝の痛みを感じたことはありませんか。膝関節は、「立つ」「歩く」といった動作をする上でとても重要な関節です。そのため、できるだけ痛みがなく、スムーズに動かせる状態を保ちたいものです。ここでは、膝の痛みの原因と考えられる病気、痛みを予防するストレッチ方法を解説します。

● 膝の構造と痛みの原因となる代表的な疾患

● 自宅で無理なく続けられる簡単な予防ストレッチ

● 痛みが続く場合に病院を受診するべき症状の目安

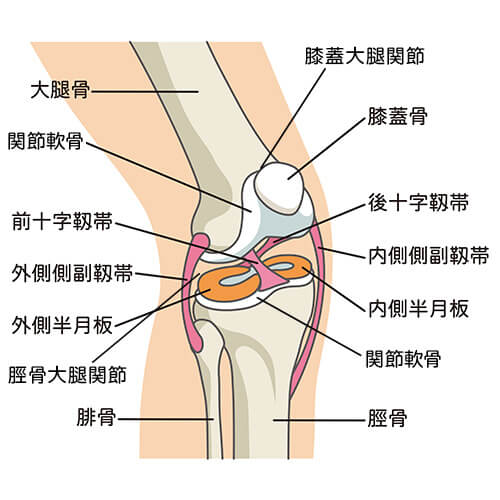

※イラストは右膝です

膝は、筋肉が伸び縮みすることで、複数の骨で構成された関節を曲げ伸ばしすることができます。腱は筋肉と骨をつなぎ、筋肉が力を効率よく出せるようにします。靭帯は、膝関節を構成する骨と骨をつなぐ機能を持ち、半月板とともに不安定な関節を安定させるのが役目です。半月板や関節軟骨は関節にかかる荷重を分散させ、クッションの役割を担っています。それらの組織があることで安定性を保ちつつ、曲げ伸ばしの動作をスムーズに行うことができます。

膝関節は、大腿骨(だいたいこつ=太ももの骨)、脛骨(けいこつ=すねの骨)、膝蓋骨(しつがいこつ=膝のお皿の骨)から構成されています。

このうち、脛骨と大腿骨が接する関節を脛骨大腿関節、膝蓋骨と大腿骨が接する関節を膝蓋大腿関節と呼び、この2つの関節から膝関節は構成されています。

脛骨の関節面はほぼ平らな構造になっており、その上を丸くなっている大腿骨の先端が転がるように動くため、骨の構造だけ見ると不安定性が高い関節です。そうした構造的な弱点をカバーするため、膝関節の周りにはさまざまな筋肉・腱・靭帯が付着し、靭帯によって大腿骨と脛骨が強固に連結されます。また、半月板は関節の安定性と軟骨の保護する役割を担っています。

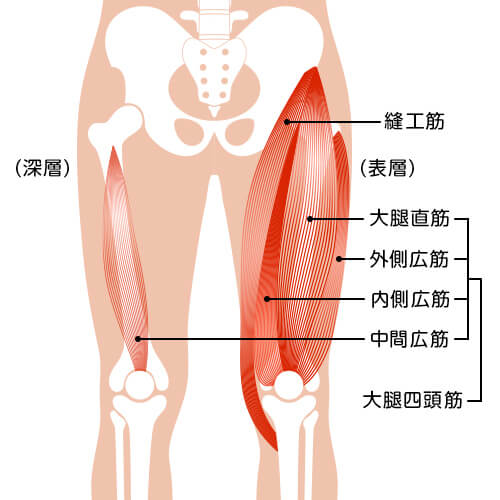

膝関節を動かす主な筋肉としては、太ももの前面に位置し、膝を伸ばす働きをする伸筋と、太ももの背面に位置し、膝を曲げる働きをする屈筋に分けることができます。

①膝関節の伸筋

・大腿直筋(だいたいちょっきん)

・外側広筋(がいそくこうきん)

・内側広筋(ないそくこうきん)

・中間広筋(ちゅうかんこうきん)

※イラストは正面から見た図です

上記4つの筋肉をまとめて「大腿四頭筋(だいたいしとうきん)」と呼びます。

大腿四頭筋は膝を伸ばす筋肉です。歩く時や立ち上がる時、重力や体重の影響で膝が曲がる方向に力が加わります。その力に対抗して関節を安定させるのが大腿四頭筋です。そのため、この筋肉が衰えると色々な場面で障害や痛みが出ます。

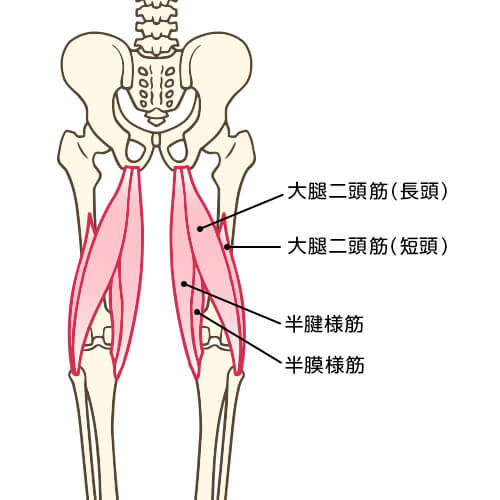

②膝関節の屈筋

・半腱様筋(はんけんようきん)

・半膜様筋(はんまくようきん)

・大腿二頭筋(だいたいにとうきん)

※イラストは背面から見た図です

上記3つの筋肉をまとめて「ハムストリングス」と呼びます。

ハムストリングスは、お尻の付け根の坐骨というところから膝の裏まである筋肉です。膝を曲げたり、股関節を後ろに反らせたりする役割があります。重力や体重に対抗して常に大きな力を発揮する大腿四頭筋に比べると、筋力が弱いです。

しかし、スポーツ競技では大きな力を必要とします。大腿四頭筋とハムストリングスの筋力差が大きいと、ハムストリングスが競技時の大きな負荷に耐えられず、肉離れなどのけがにつながります。

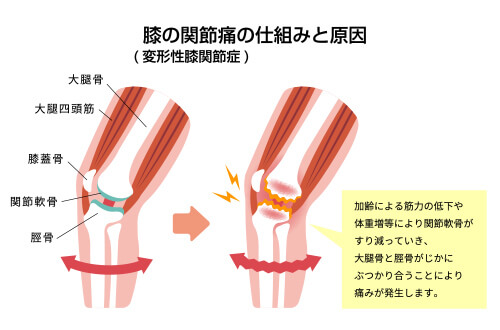

※イラストは右膝です

下記のような症状が出現して、徐々に進行していきます。

初期:歩きはじめの膝の痛み(安静時は痛みなし)、膝のこわばり

中期:関節に水がたまりだるくなる、正座や階段昇降ができなくなる、安静時も痛い

末期:O脚、膝が伸びないなどの膝の変形が大きくなってくる、歩行困難

加齢により関節軟骨の弾力性が低下するため、酷使することによって摩耗し、関節が変形します。肥満や遺伝といった要素も関与していると考えられています。変形性膝関節症の患者のうち、自覚症状がある人は1000万人で、自覚症状がない人も合わせると3000万人の患者がいるとされています。性別は、女性のほうが男性よりも1.5〜2倍多く、特に60歳以上で肥満傾向にある方、BMI値が高い方などに多い傾向があります。

ランニングやジャンプといった膝に負担がかかる動作を繰り返し行うことで、膝関節周囲に痛みが生じてきます。代表的な疾患としては下記のようなものがあります。

・膝蓋腱炎(膝蓋靭帯炎)/大腿四頭筋腱付着部炎/ジャンパー膝

・鵞足炎(がそくえん)

・腸脛靭帯炎(ちょうけいじんたいえん)/ランナー膝

膝周りの靭帯や腱の停止部(骨に付着するところ)では、筋肉の働きによるストレスがかかりやすく、組織の小さな損傷が生じます(「ジャンパー膝」「鵞足炎」など)。また、靭帯が骨の上を走行している場所では、膝の曲げ伸ばしにより摩擦ストレスが生じ、炎症の原因になります(「腸脛靭帯炎」など)。

痛みの程度によって、重症度は大きく4つに分類されます。

軽症:スポーツは可能だが、後で痛みが出る

中等症:スポーツのプレーの質に支障がないが、プレー中・プレー後に痛みが出る

重症:常に痛み、プレーの質に支障をきたす

最重症:腱や靭帯の断裂

ほとんどの場合、運動による膝の酷使が原因であり、「使いすぎ症候群」とも呼ばれます。原因としては、筋力や柔軟性といった身体的な要因だけでなく、環境の要因(使っているシューズ、グラウンドの硬さなど)、トレーニング内容(過剰な練習量、難易度になっていないか)も合わせて考える必要があります。

運動不足などで膝周りの筋肉が硬くなると、正常な関節の動きが制限されて膝に痛みが生じることがあります。そのままにしていると、関節を動かせる範囲が狭くなり、立ち上がりや歩行といった動作がスムーズにできなくなります。また、筋肉には多くの血液が流れていますが、血行不良になると、本来血液と一緒に流れる老廃物が筋肉に蓄積しやすくなります。その結果、生じた筋肉のこわばりから痛みが起こることもあるので、ストレッチで血流をよくすることも大切です。膝の周りの筋肉を柔軟に保ち、痛みを予防するために、日頃からストレッチを行いましょう。

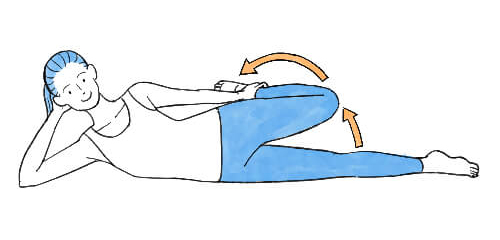

膝を伸ばす筋肉を柔軟に保つことで、立ち上がりや歩行といった動作がスムーズになります。

① 横向きに寝て、上になっている方の足首を手でつかむ

② 手で身体の後ろ側に足を引いていき、太ももの前側を伸ばす

③ 気持ちよく伸びている感覚があるところで止めて、30秒キープ。3セット繰り返す

④ 反対も同様に行う

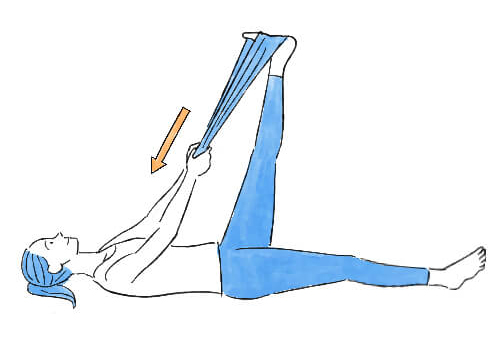

膝を曲げる筋肉であるハムストリングスは、膝への影響が大きい部位であるとともに、ハムストリングス自体も肉離れを起こしやすい部位でもあります。柔軟性を保ち、膝の動きをスムーズにして肉離れを予防しましょう。

① あおむけに寝て、足の裏にタオルをかける

② できるだけ膝を伸ばした状態でタオルを引き、太ももの裏側を伸ばす

③ 気持ちよく伸びている感覚があるところで止めて、30秒キープ。3セット繰り返す

④ 反対も同様に行う

※身体が硬くて膝がうまく伸びない場合は、反対側の膝を立てて行う

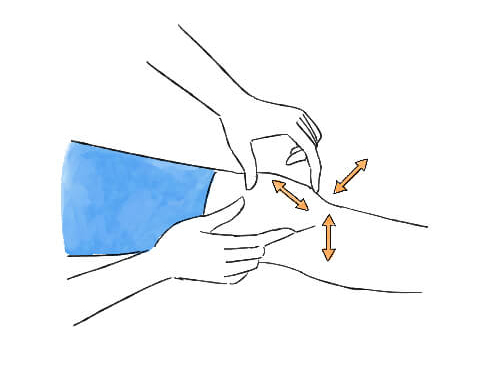

膝のお皿を動かし膝蓋大腿関節の動きをよくすることで、膝関節の曲げ伸ばしをスムーズにします。

① 床に座り膝を伸ばし、力を抜く

② 両手の親指・人差し指を使い、膝のお皿の骨をつかんで上下・左右・斜めに動かす

③ 反対も同様に行う

膝の痛みが出ても、市販の湿布などで対処できるので、整形外科などの医療機関には行かないという方も多いのではないでしょうか。しかし、変形性膝関節症といった進行性の疾患の場合は、自己判断で放置すると、症状が悪化してしまうこともあります。また、ここで挙げた病気以外に原因があることも考えられます。

・安静にしていても痛みがある場合

・これまでなかった痛みが2-3週間続いている場合

・日常生活に支障がある場合

このような場合も含め、違和感があったら、早めに整形外科などの医療機関を受診し、医師の診察を受けましょう。

Q: 膝の関節はどのような仕組みになっていますか?

A: 膝関節は、太ももの骨(大腿骨)、すねの骨(脛骨)、お皿の骨(膝蓋骨)の3つで構成されています。骨の表面は衝撃を和らげる「軟骨」で覆われ、骨と骨の間にはクッションの役割を果たす「半月板」があります。これらの組織が連携することで、体重を支えながらスムーズな脚の動きを可能にしています。

Q: 膝が痛む場合、どのような原因や病気が考えられますか?

A: 膝の痛みの原因は様々ですが、代表的なものとして、主に加齢が関係するケースと、膝への大きな負担が関係するケースが挙げられます。

● 加齢などによる代表的な疾患:

関節のクッションである軟骨がすり減って炎症が起きる「変形性膝関節症」が代表的です。

● スポーツなど膝への負担による代表的な疾患:

スポーツ活動などで膝に強い力が加わることで、クッションの役割を持つ半月板が傷つく「半月板損傷」や、関節を支える靭帯が傷つく「靭帯損傷」などがあります。

Q: 膝の痛みを予防するには、どの筋肉のストレッチが効果的ですか?

A: 膝の関節を支えている、太ももの前側(大腿四頭筋)や裏側(ハムストリングス)の筋肉の柔軟性を高めるストレッチが特に効果的です。これらの大きな筋肉がしなやかになることで、膝関節にかかる衝撃や負担を和らげる助けになります。

Q: ストレッチは、痛みがあるときに行っても大丈夫ですか?

A: 記事でご紹介しているストレッチは主に予防を目的としたものです。すでに痛みが強い場合や、急に痛み出した場合に無理に行うと、症状を悪化させる可能性があります。痛みを感じたらすぐに中止し、自己判断で続けずに整形外科などの医療機関を受診してください。

膝の痛みは、身体が発しているSOSサインであり、自分が思っている以上に膝に負担がかかっていることを理解してください。「そこまで痛くないから…」と放置するのではなく、痛みがある場合は整形外科などの医療機関を受診したり、痛みが出る前にストレッチを行ったりしましょう。膝への負荷がかかりそうな仕事やスポーツをする場合は、サポーターを着用して膝への負荷を減らすことも選択肢の一つです。自分の身体をメンテナンスしながら、予防・対策をしましょう。

シグマックス・MEDIAID事務局

シグマックス社員が仕事の中で得た知識から、知っておくと嬉しい・役立つ情報を、生活者の視点から発信しています。

MEDIAID(メディエイド)は整形外科で

確かな実績を持つ

日本シグマックスの

サポーター専業ブランドです。

※MEDIAIDは日本シグマックスのブランドです。

※MEDIAIDは日本シグマックスのブランドです。

※1:㈱日本能率協会総合研究所調べ。2023年度メーカー出荷額ベース

※2:㈱日本能率協会総合研究所調べ。2020~2023年度メーカー出荷枚数ベース