2021.09.17 最終更新日: 2025.10.02

「肩が凝っていて仕事に集中できない」「肩が重くて痛い」など、年齢・性別を問わず、多くの人を悩ませている「肩こり」。なぜ肩こりは起こるのでしょうか。今回は、肩こりの原因や予防法について解説し、おすすめのストレッチ方法をご紹介します。

● 肩甲骨を支えるさまざまな筋肉について解説

● つらい肩こりの主な原因は、デスクワークや運動不足による肩甲骨まわりの筋肉の緊張

● オフィスや自宅でできる、肩甲骨まわりの簡単ストレッチ

日本整形外科学会は肩こりについて、「首の後ろから背中にかけて幅広くついている筋肉を中心とした首すじ、首のつけねから、肩または背中にかけて張った、凝った、痛い感じ」と解説しています。

肩こりは、首、腕、指を使いすぎると肩や首に負担がかかり、肩の筋肉が張る、肩が重たい、何もしなくても肩が痛いなどの症状が起こります。

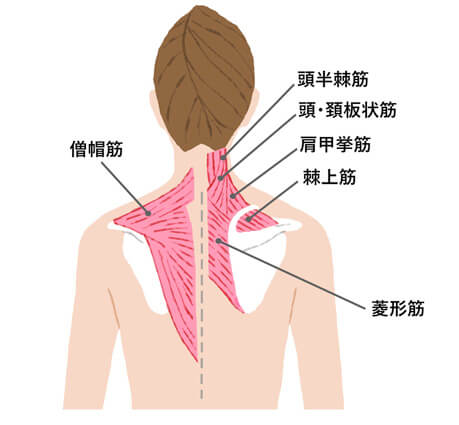

■僧帽筋

肩関節の周囲にはさまざまな筋肉がありますが、肩こりの自覚症状を起こす主な筋肉は僧帽筋(特に僧帽筋上部線維)です。僧帽筋は、首の後ろから肩、背中にかけてある幅広い筋肉で、アウターマッスル(表層筋)の一つです。

■僧帽筋中部線維と僧帽筋下部線維

僧帽筋中部線維は肩甲骨を引き寄せる、僧帽筋下部線維は肩甲骨を持ち上げる作用があります。それぞれの作用がうまく働かなくなることで、肩こりの原因となります。

■肩甲挙筋

肩甲挙筋は、僧帽筋と共に肩こりの主な原因となる筋肉で、どちらも頭を支える役目があります。

■棘上筋

インナーマッスル(深層筋)で、僧帽筋の下に隠れています。棘上筋は、肩関節の安定性を保つ、とても重要な働きを持つ筋肉の一つです。しかし、加齢と共に筋肉が減少しやすく、五十肩や肩腱板損傷の原因になりやすい小さな筋肉です。

■菱形筋

「小菱形筋」と「大菱形筋」があります。肩甲骨を内側や上方に引き寄せる作用があります。猫背になると、菱形筋はしっかり働くことができず伸張性が乏しくなり、肩こりの原因の一つとなります。

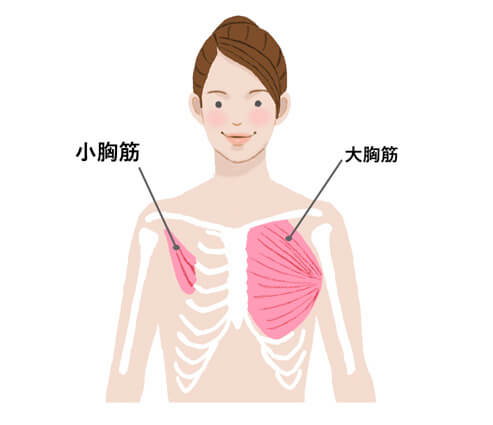

■大胸筋・小胸筋

胸にある筋肉です。この筋肉が硬くなると、肩が内に入りやすくなるため、姿勢が悪くなります。そのため僧帽筋も硬くなります。

■姿勢が悪い

スマホやパソコンを長時間使用していると、首は下を向き、背は丸くなり、猫背の姿勢となります。猫背になると肩甲骨は外へ広がり、胸郭や肩甲帯周囲の動きが悪くなることで肩周囲の筋肉が常に緊張し、肩こりを助長させます。

普段、運動していない人やデスクワークの人などは、肩甲骨周囲の動きを阻害してしまい、肩・首・肩甲骨周囲に痛みが生じやすくなります。また、なで肩やストレートネックの人なども、過度なストレスが肩に集中していることから、肩こりになりやすいと言われています。

■筋肉の血液循環が悪い

筋肉は緊張し、疲労することで硬くなります。硬くなった筋肉は筋肉内を通っている小さな血管を圧迫し、血液の流れを悪化させます。正常の状態よりも血流が減ってしまうと、筋肉に十分な栄養が行き渡らなくなることで筋肉が疲れてしまう「筋肉疲労」を起こします。筋肉疲労が蓄積することでさらに筋肉が硬くなります。筋肉は硬くなると痛みが生じ、肩こりの原因となります。

■骨・神経によるもの

頸椎・胸椎椎間板ヘルニア、変形性脊椎症など、神経が圧迫されることによって痛みやしびれが出現したり、肩・首が凝ったりすることがあります。

■内臓疾患によるもの

内臓に異常をきたすことにより、肩が凝る、痛むという症状が出現することがあります。

■ストレス

精神的に緊張が続くと身体的にも緊張するため肩が凝ります。自律神経が乱れることで、血流が滞ってしまい、首、背中、肩に痛みが出てきます。

■寒さ

寒いと肩をすくめ、身体に力が入ります。その結果、肩こりを招いてしまう場合もあります。

肩こりの予防方法は、

・同じ姿勢を長い間続けないこと

・肩や首を冷やさずに、血行を良くすること

・適度な運動やストレッチをする

などです。

長時間、同じ姿勢でいることで肩周囲の筋肉が緊張し、血行が悪くなります。そのため休憩をとる、適度な運動をおこなうことが大切です。また、痛みが強い場合は専門医を受診しましょう。

肩こりを改善するには、肩甲骨周囲の筋肉を動かし、血流を良くすることが大切です。

・ストレッチは15秒から20秒かけてゆっくり行います。

・呼吸は止めないようにしてください。

・首、肩の場合は反動を付けると悪化するため、筋肉をじっくり伸ばしましょう。

※スポーツ外傷や事故などで肩を痛めた場合は、ストレッチは禁忌です。冷やして、安静に過ごしてください。

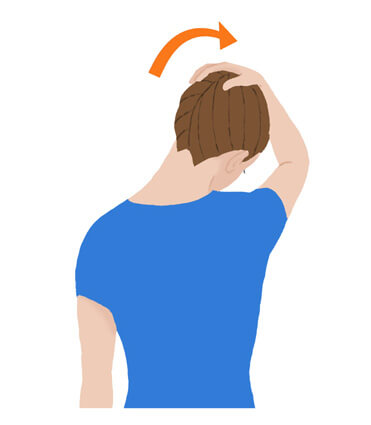

【僧帽筋上部線維と肩甲挙筋のストレッチ】

①片方の腕を身体の後ろの回し、片方の手で頭を軽く抱える

②頭をゆっくり傾けて、首を曲げる

③15秒~20秒キープ

【僧帽筋中部線維・菱形筋のストレッチ】

①足は肩幅に開く

②腕を伸ばし、手を組む

③肩甲骨を広げる

④腕の中に大きな卵を抱えるようなイメージで、首や背中を丸くする

⑤15秒~30秒キープ

【僧帽筋下部線維のストレッチ】

①両手を両膝の上に置く

②身体が丸くならないように骨盤をしっかり立てて、背筋を伸ばす

③右手で右膝を押し、左側に身体を回す

④15秒~20秒キープ

⑤反対側も同様に行う

肩こり以外に、以下の症状がある場合は直ちに病院へ受診してください。

■肩を回しても肩の痛みが強くならない場合

心疾患(狭心症、心筋梗塞)や気胸を発症すると、肩の痛みが関連痛として生じることがあります。また、内分泌・代謝性疾患である糖尿病や感染症などとの関連性も指摘されています。これらの場合は、安静時に肩を回しても痛みは強くなりません。

その他にも、強い肩こりの場合は頸椎ヘルニアなどの神経根症が原因の場合もあります。こちらも同様に、安静時に肩を回しても痛みは強くなりません。

肩こりがあるにもかかわらず肩を回しても肩が痛くない場合は、必ず医療機関を受診しましょう。

■手、指、上腕にしびれがある場合

頸椎・胸椎椎間板ヘルニア、変形性脊椎症など、神経が圧迫されることで痛みやしびれが出現し、筋肉が凝ることもあります。肩や腕の凝りや痛みと共に、手、指、上腕がしびれるなどの症状が現れている場合は、整形外科を受診しましょう。

上記以外にも、肩関節の骨や腱板断裂、腱板損傷などが原因で肩が凝る場合もあります。また、前述したしびれ以外にも、冷感があるなどの症状が出ている場合は、整形外科を受診しましょう。

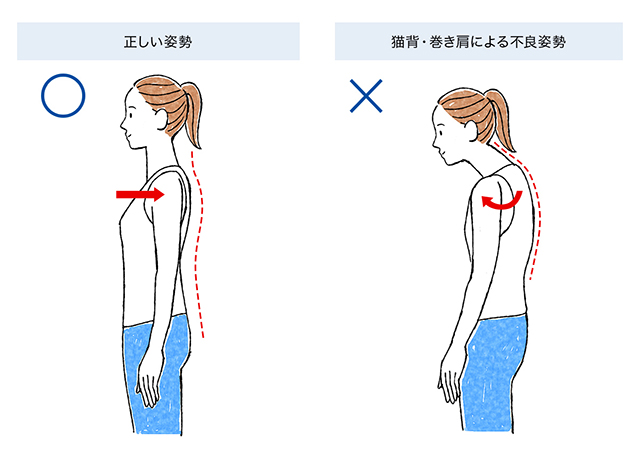

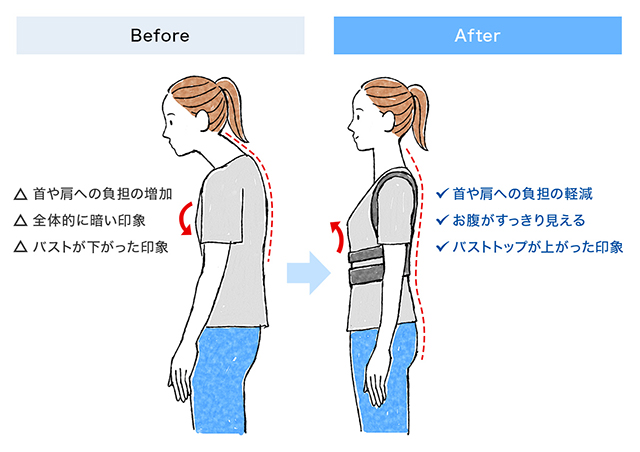

肩甲骨まわりの動きを止めてしまう要因の1つとして、猫背や巻き肩による不良姿勢があります。

ストレッチを取り入れても日常の姿勢が悪いと本来の肩甲骨の動きが出来ず、ほぐした筋肉が戻ってしまい肩こりにつながります。

長時間のデスクワークやドライブ、立ち仕事など同じ姿勢が続く方は特に無意識に姿勢が崩れてしまうので、姿勢の癖を見直しましょう。

無意識に姿勢が崩れてしまうという方は、正しい「姿勢の維持」を手助けしてくれるサポーターを取り入れてみてください。

姿勢が崩れていると、身体の不調だけでなく疲れているように見えてしまったり、バストが下がって見えてしまったりするなど、見た目の印象も悪くなってしまいます。

不良姿勢は、首が前に出て背中が丸くなりがちなので、肩だけでなく背中も含めた補助ができるサポーターがおすすめです。

長時間着けても負担になりにくいもの、通気性に優れているものや痛みが発生しにくいものを選ぶ事もポイントです。

慣れるまでは装着する時間を調整しながら、徐々に長くするなど、自身のコンディションと相談しながら取り入れてみてください。

背筋の伸びた正しい姿勢の維持をサポート

詳しくはこちら

Q: 肩こりに関係する主な筋肉は何ですか?

A: 肩こりには、首から背中にかけて広がる「僧帽筋」や、その深層にあって肩甲骨を支える「菱形筋」「肩甲挙筋」といった筋肉が深く関係しています 。特に深層の筋肉は通常のマッサージでは届きにくいため、肩甲骨を動かすストレッチでアプローチすることが重要です。

Q: なぜ肩こりは起こるのですか?

A: 長時間のデスクワークやスマートフォンの使用で同じ姿勢を続けることが、主な原因の一つです 。

頭が肩より前に出るなどの姿勢が続くと、肩まわりの動きが悪くなることで肩甲骨周囲の筋肉が緊張し、肩こりを引き起こします。また筋肉の緊張だけでなく、運動不足やストレス、身体の冷えにより血行が悪くなってしまうと、肩こりを助長する原因となります。

Q: 肩こり軽減するストレッチはありますか?

A: 肩甲骨まわりの筋肉を動かし血流を良くするストレッチが有効です。

肩甲骨を寄せる、広げる、上下させるといった筋肉を意識的に動かしてください。

また、巻き肩の原因となる胸の筋肉(大胸筋)を伸ばすことも、姿勢を改善し肩への負担を減らす上で効果的です。

肩甲骨まわりの筋肉の影響で肩こりが長引くと、体の症状だけではなく、精神的な負担も増え、日常生活に支障が出ることもあります。

肩こりを悪化させないためには、ストレッチを日常的に取り入れる、同じ姿勢を長い間続けない、血行を良くすることを意識してみてください。

まずは定期的なストレッチを生活の中に取り入れ、必要に応じてサポーターを活用しながら、正しい姿勢を意識して健やかな毎日を目指しましょう。

シグマックス・MEDIAID事務局

シグマックス社員が仕事の中で得た知識から、知っておくと嬉しい・役立つ情報を、生活者の視点から発信しています。

MEDIAID(メディエイド)は整形外科で

確かな実績を持つ

日本シグマックスの

サポーター専業ブランドです。

※1:㈱日本能率協会総合研究所調べ。2021~2024年度メーカー出荷額ベース

※1:㈱日本能率協会総合研究所調べ。2021~2024年度メーカー出荷額ベース

※2:㈱日本能率協会総合研究所調べ。2020〜2024年度メーカー出荷枚数ベース