2025.08.06

「膝が痛むとつらいので、予防方法があれば知りたい」、「膝が痛いので、改善する方法を知りたい」。このように思うことはありませんか。膝の痛みの予防・改善方法にはさまざまなものがあります。なかでもストレッチは日常生活で取り入れやすいためおすすめです。

今回の記事では、膝の痛みに対する正しいストレッチ方法、ストレッチを効果的に実施するための知識として、膝関節の仕組みや膝が痛くなる原因もご紹介します。膝の痛みが気になる方は、ぜひ試してください。

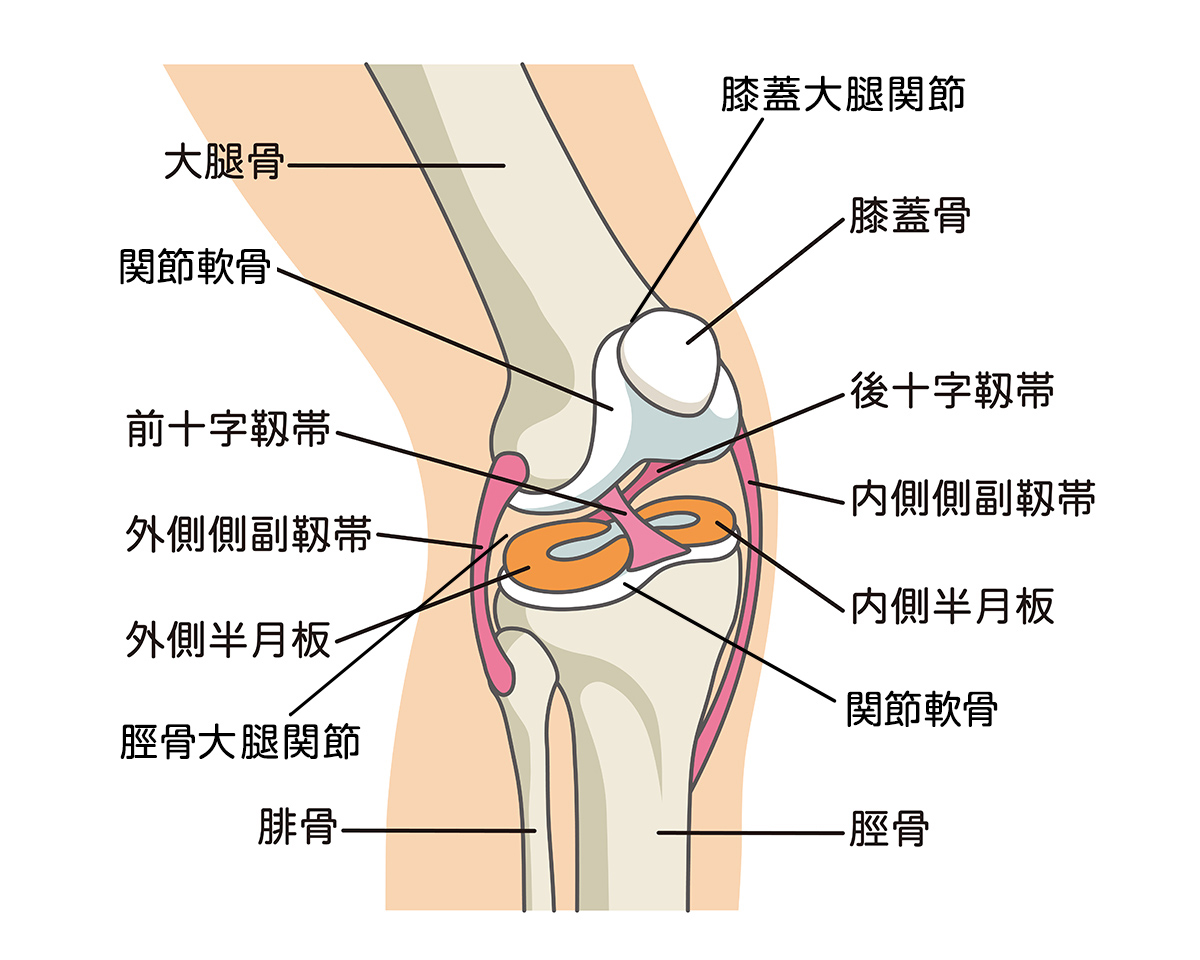

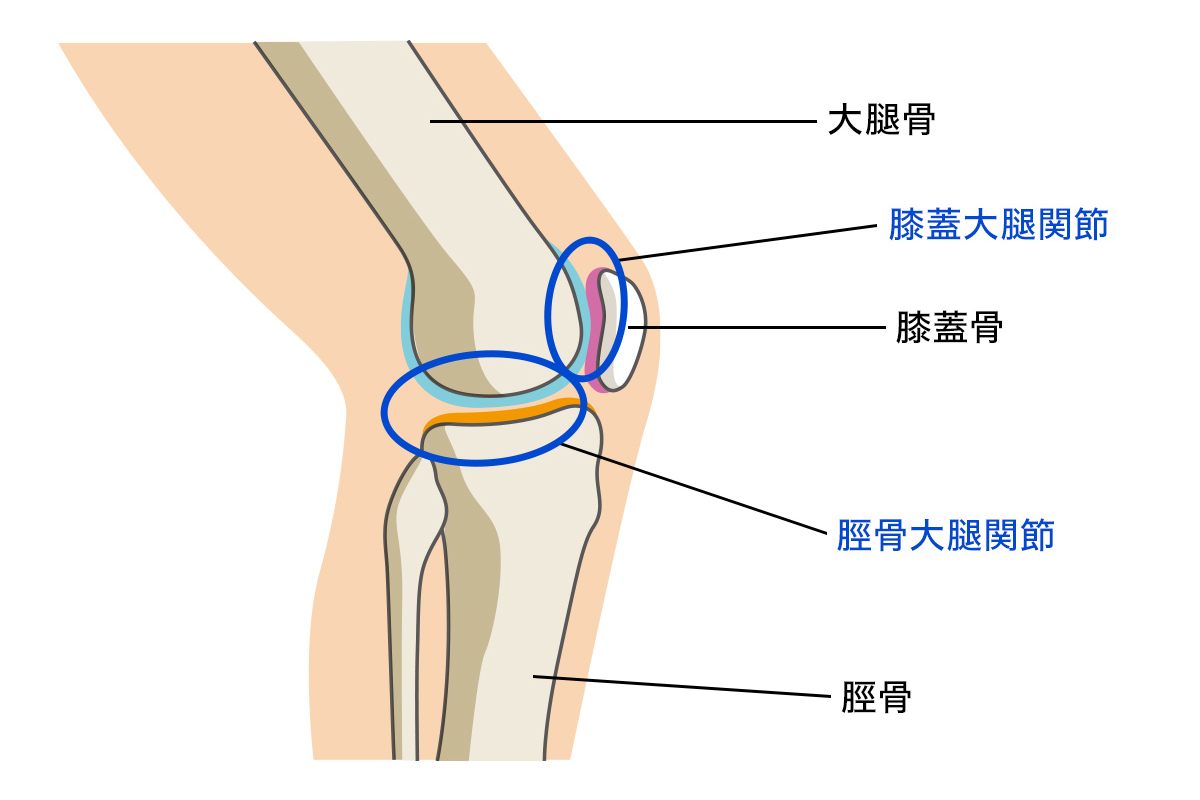

膝関節は、大腿骨(だいたいこつ:太ももの骨)、脛骨(けいこつ:すねの骨)、膝蓋骨(しつがいこつ:膝のお皿)の3つの骨で構成されます。このうち脛骨と大腿骨が接する関節を脛骨大腿関節、膝蓋骨と大腿骨が接する関節を膝蓋大腿関節と呼び、この2つの関節から膝関節は構成されています。

脛骨大腿関節は、平らな脛骨の上に丸い大腿骨が乗っかるような形になっており、不安定な構造です。そのため、前十字靭帯(ぜんじゅうじじんたい)、後十字靭帯(こうじゅうじじんたい)、内側側副靭帯(ないそくそくふくじんたい)、外側側副靭帯(がいそくそくふくじんたい)の4つの靭帯で、関節を安定させています。

また、大腿骨と脛骨の間には、半月板(はんげつばん)と呼ばれる軟骨組織があります。関節にかかる衝撃を吸収したり、安定感やなめらかな関節の動きをもたらしたりする役割があります。また、大腿骨や脛骨の関節部分の表面にある軟骨(関節軟骨)を保護する働きもあります。

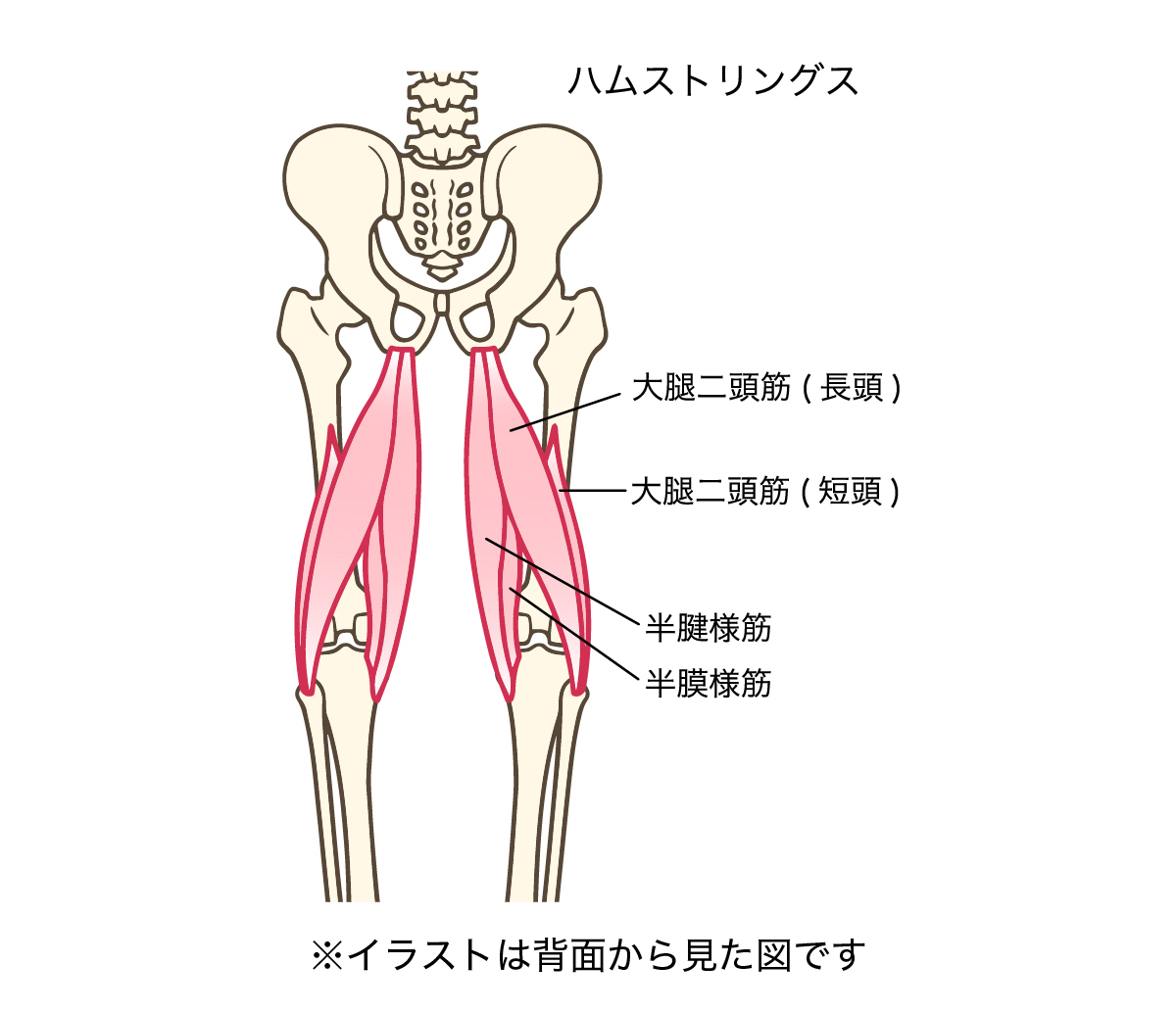

膝関節の主な動きは「膝の曲げ伸ばし」です。この動きには、主に太ももの筋肉が関わっています。膝を曲げる時に働く筋肉は、太もも裏にあるハムストリングスと呼ばれる筋肉です。

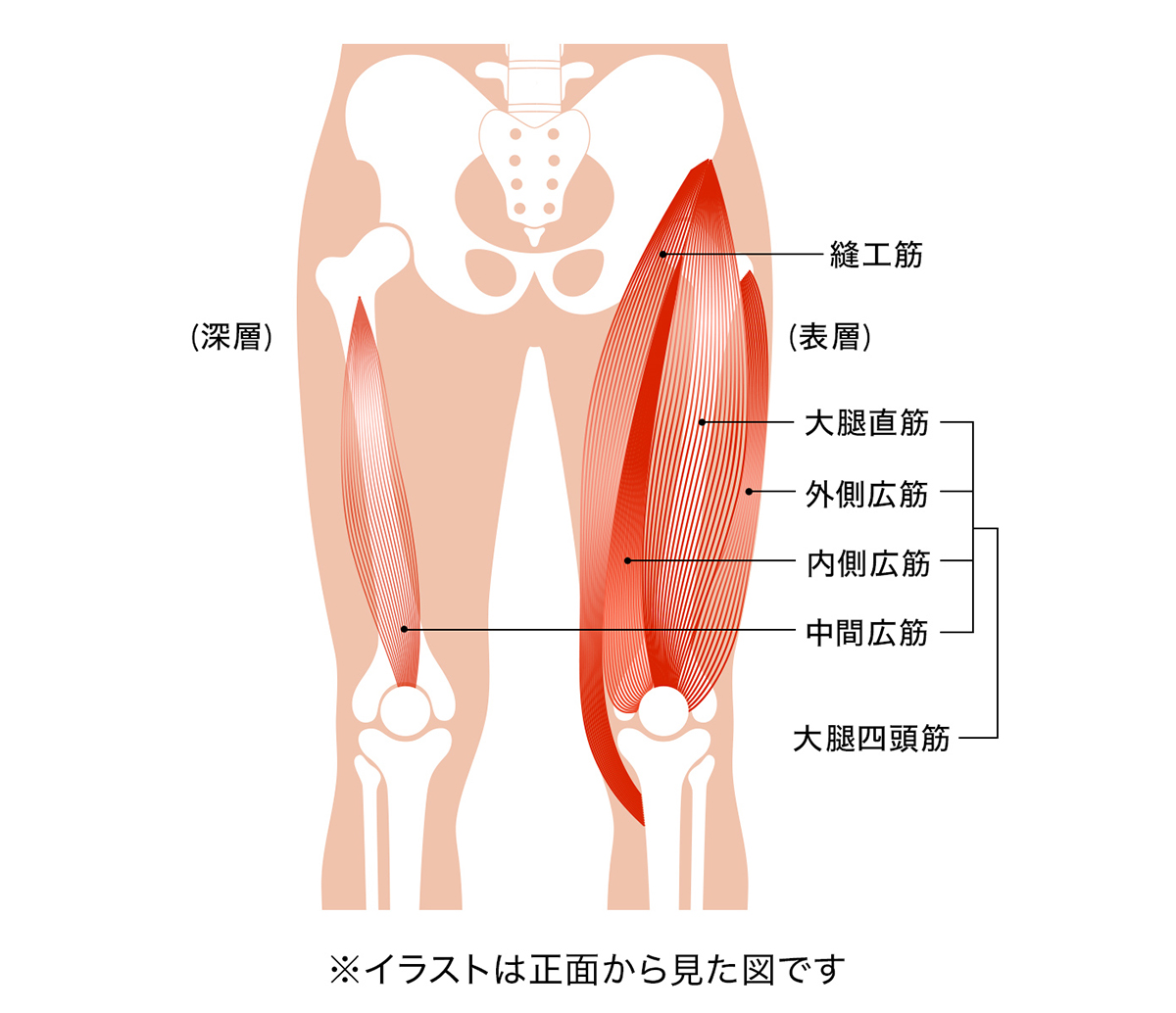

一方、膝を伸ばす時は、太ももの表にある大腿四頭筋(だいたいしとうきん)と呼ばれる筋肉が働きます。

上記のように膝関節の動きには多くの組織が関与しています。関節をスムーズに動かすためには、これらの組織が正常に機能する状態を保つことが重要です。

膝が痛くなる原因は様々ありますが、主には、膝に負担がかかることで周辺組織にダメージが生じ、痛みにつながると考えられます。膝への負担が増える要因には以下のものがあります。

加齢によって筋力や筋肉の柔軟性が衰えると、体の重みを筋力で支えられなかったり、動きが悪くなったりして、膝への負担が大きくなります。さらに、加齢により軟骨がすり減ると、関節の滑らかな動きが阻害されて炎症が起こり、痛みが生じます。

体重が増えると、それだけ膝への負担が大きくなります。また、軟骨のすり減りも早いと言われています。

ランニングやジャンプ動作の多いスポーツでは、膝に体重の何倍もの荷重が繰り返しかかるため、関節周辺の組織に大きなダメージを与えてしまいます。

その他にも、関節リウマチ(免疫の異常によって関節で炎症が起き、腫れや激しい痛みが生じる疾患)などの疾患が原因で膝に痛みが生じることがあります。

膝の痛みを放置すると、症状の悪化や疾患の進行を引き起こしてしまう可能性があるため、痛みを感じたらできるだけ早く整形外科などの医療機関を受診することが大切です。

膝の痛みの原因、膝のセルフチェック方法について詳しく知りたい方は、次の記事も参考にしてください。

膝の痛みを予防・改善するためには、関節がスムーズに動く状態を維持することが大切です。ここでは、そのために有効なストレッチをご紹介します。

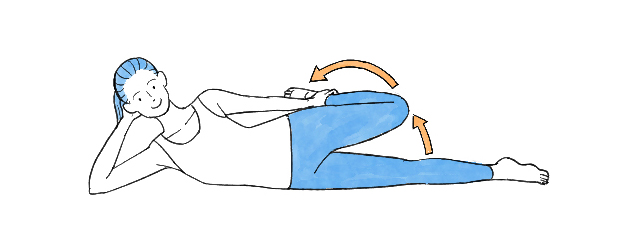

膝を伸ばす際に働く大腿四頭筋を柔軟に保つことで、立ち上がりや歩行といった動作がスムーズになります。

1.横向きに寝て、上になっている方の足首を手でつかむ

2.手で身体の後ろ側に足を引いていき、太ももの前側を伸ばす

3.気持ちよく伸びている感覚があるところで止めて、30秒キープ。3セット繰り返す

4.反対も同様に行う

ハムストリングスは大腿四頭筋とともに膝関節を安定させるために重要な筋肉です。ハムストリングスが硬くなると、膝が伸びにくくなり、スムーズな動きができなくなるため、膝に負担がかかりやすくなります。

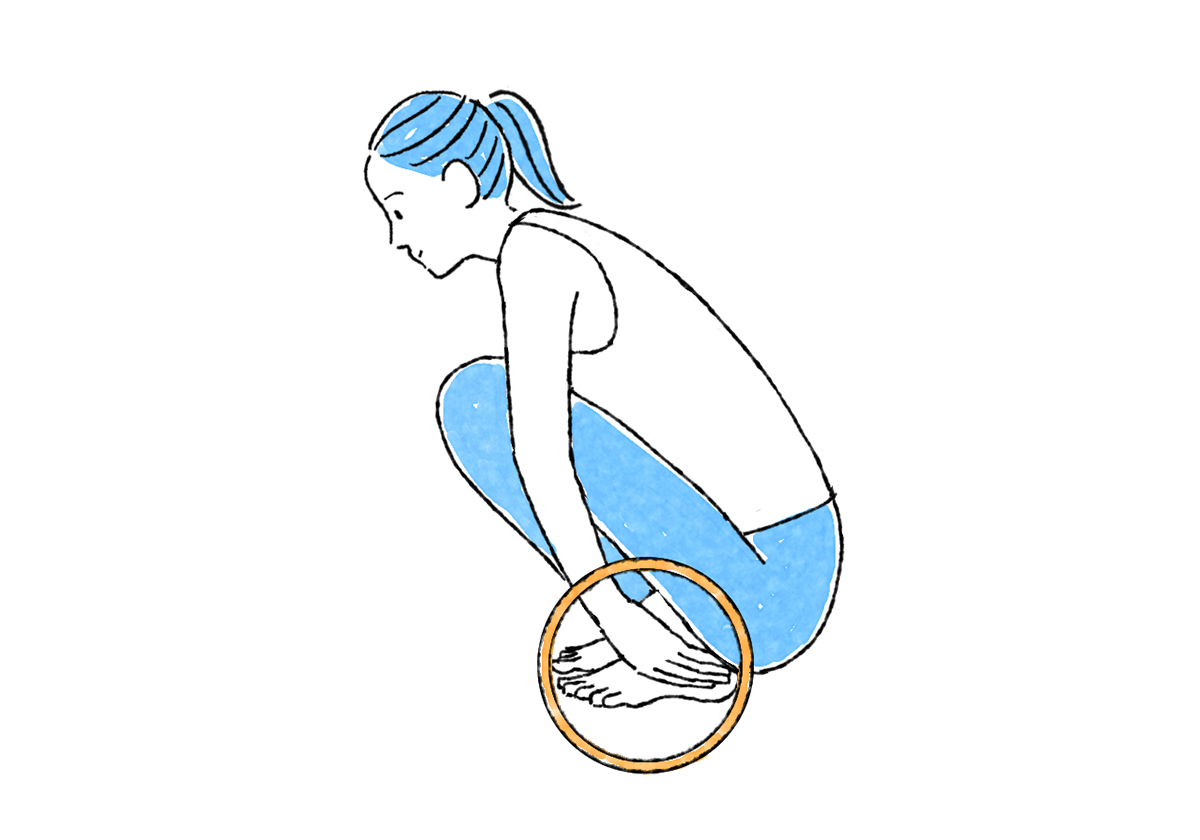

1.両足を肩幅くらいに広げて立つ

2.膝を曲げてしゃがみ、両手でそれぞれの足首を掴む

3.足首を掴んだまま、胸と太ももが離れないようにゆっくりと膝を伸ばし、お尻を上げる

4.太ももの後ろが伸ばされているのを感じながら15〜30秒キープ

5.3~5回繰り返し行う

胸と太ももは離れないように意識して、太ももの前側に力を入れながらお尻を上げるのがポイントです。

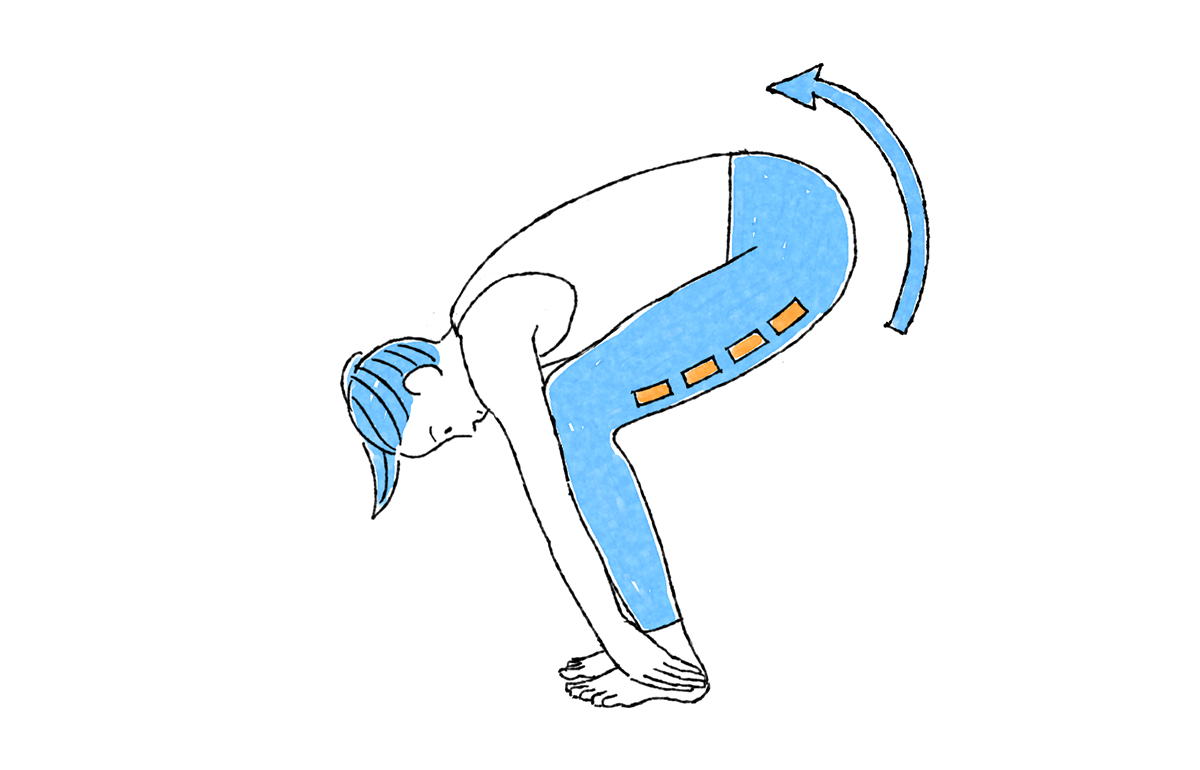

膝を曲げ伸ばしする際、膝蓋骨が大腿骨の上を滑るように動くことで、スムーズな曲げ伸ばし動作が可能となります。つまり、膝蓋骨の動きが悪くなると、曲げ伸ばし動作がスムーズに行えなくなり、膝への負担につながります。膝蓋骨に付着している筋肉の柔軟性を上げるストレッチで、膝蓋骨が滑らかに動く状態を保ちましょう。

1.床に座って、膝を伸ばして足の力を抜く

2.両手の親指と人差し指で膝蓋骨をつかむ

3.膝蓋骨を上下・左右・斜めに動かす

4.反対側も同様に行う

痛みのない範囲で、毎日継続して動かすことが大切です。なお、他にも膝の痛みにおすすめのストレッチが気になる方は、次の記事を参考にしてください。

膝の痛みを予防・改善するためには、ストレッチに加えて、日常生活での工夫で膝への負担を軽減することが大切です。無理のない範囲で、以下に挙げる項目を取り入れてみてください。

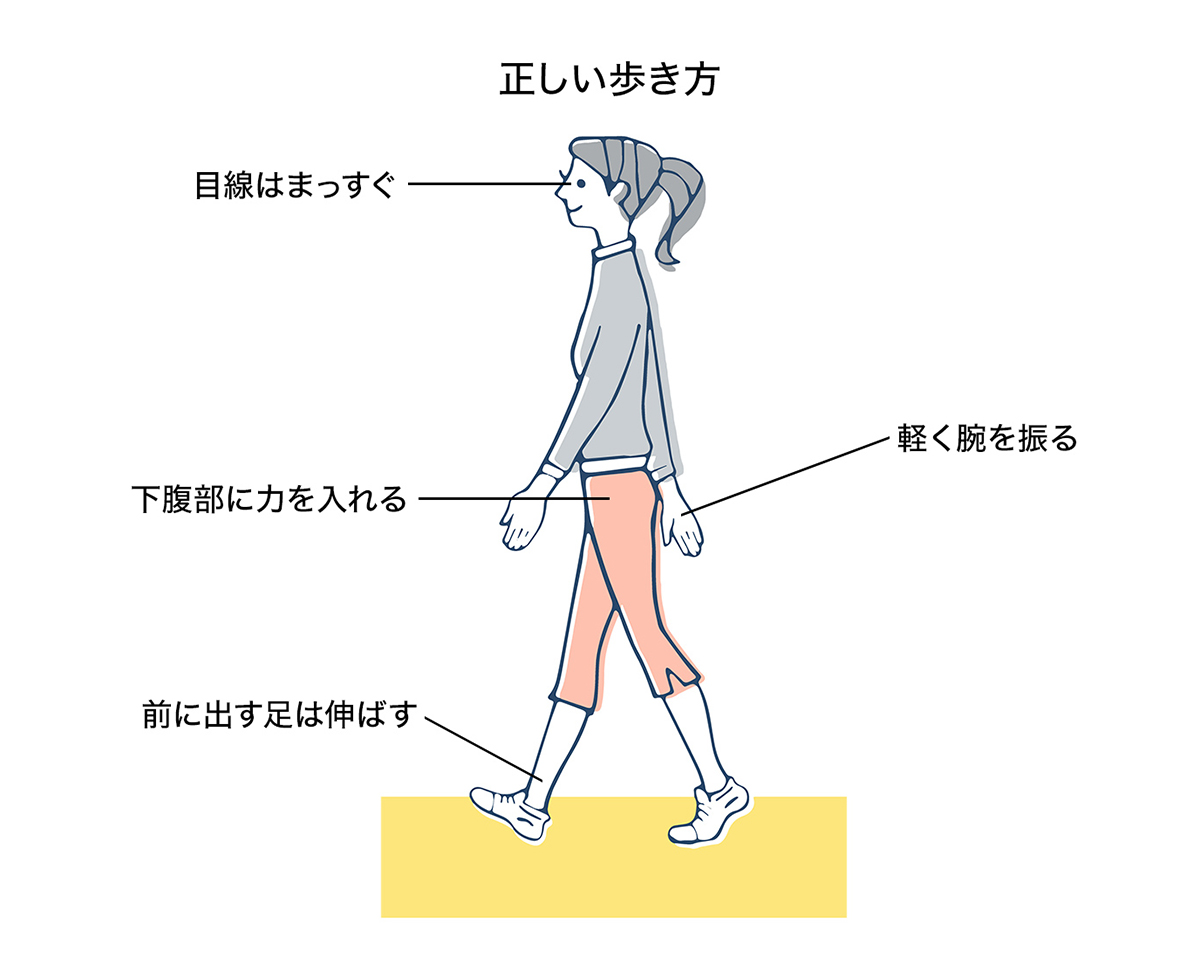

正しく歩くことで、膝への負担は大きく変化します。歩行の際に、前傾姿勢になったり、膝を曲げたまま足を前に出したりすると、筋肉をうまく使えず膝への負担が大きくなります。まっすぐ前を見て前傾姿勢を防ぎ、前に出す足の膝は伸ばして、筋肉を適切に使うようにしましょう。下腹部に少し力を入れると背すじが伸びやすくなります。また、軽く腕を振ることで足が前に出やすくなります。さらに、膝を伸ばし、腕を振って歩くことで、有酸素運動としての効果もアップします。

普段からかばんや荷物を左右どちらか一方で持っていると、それほど重くなくても、一方に重心が偏り続け、膝関節に負担がかかります。左右の重さが均等になるようにして両手で持ったり、時々持ち手を変えたりして、重心が偏らないように意識しましょう。

床に座る和式スタイルの生活は、立ち上がりに大きな力がいるため膝に負担がかかります。また、正座や膝をひねるような座り方も、膝にはよくありません。できるだけ、椅子を使った洋式スタイルの生活を取り入れて、膝にかかる負担を軽減しましょう。

家庭環境によって、椅子を置くことが難しい場合は、床で座る際にお尻の下に小さな枕を入れるなどの工夫で負担を減らすことができます。

体重が増加すると、それだけ膝にかかる負担も増えます。肥満傾向の方は、健康的な食生活と運動で適正体重を保つように心がけましょう。

膝が痛くて運動ができない場合は、間食やカロリーの高い食事を控えるなど、食事から工夫しましょう。また、過度なダイエットは筋肉まで減ってしまう可能性があるため、バランスの良い食事を摂取して、徐々に体重を減らしましょう。

膝に痛みが出ないようにするには、膝まわりの筋肉・靭帯・軟骨などの組織が正常に機能し、膝がスムーズに動く状態を保つ必要があります。日頃からストレッチを継続して、膝の痛みの予防・改善を目指しましょう。

また、歩き方やかばん・荷物の持ち方に気を付けたり、体重の増えすぎに注意したりして、日常生活で膝への負担を減らすよう心がけましょう。

膝に負荷がかかる仕事や作業をする際は、サポーターの使用もおすすめです。膝への負担軽減が期待できます。

日常使いからスポーツ時まで幅広く使用可能です。

詳しくはこちら

シグマックス・MEDIAID事務局

シグマックス社員が仕事の中で得た知識から、知っておくと嬉しい・役立つ情報を、生活者の視点から発信しています。

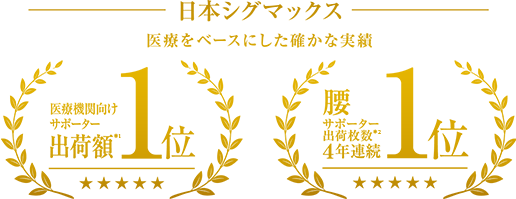

MEDIAID(メディエイド)は整形外科で

確かな実績を持つ

日本シグマックスの

サポーター専業ブランドです。

※1:㈱日本能率協会総合研究所調べ。2021~2024年度メーカー出荷額ベース

※1:㈱日本能率協会総合研究所調べ。2021~2024年度メーカー出荷額ベース

※2:㈱日本能率協会総合研究所調べ。2020〜2024年度メーカー出荷枚数ベース