2025.08.05 最終更新日: 2025.08.21

「ふくらはぎがつって夜中に目が覚めた時はどう対処すればいいの?」「ふくらはぎがつるのは病気なの?」。このような悩みや疑問はありませんか。

おそらく多くの方が、ふくらはぎがつった時の痛みを経験したことがあると思います。しかし、突然の痛みにどのように対処すれば良いか分からず、戸惑った方も多いのではないでしょうか。

今回は、ふくらはぎがつる原因と対処・予防のためのストレッチについて解説します。

「ふくらはぎがつる」とは、筋肉が過度に収縮して痛みを伴う痙攣(けいれん)が起きている状態を言い、「こむら返り」とも呼ばれます(こむら:ふくらはぎを指す言葉)。医学的には「有痛性筋痙攣(ゆうつうせいきんけいれん)」と呼びます。

ふくらはぎがつる原因は複数あり、例えば以下のようなものが考えられています。

この他にも、特定の疾患や薬の服用によってふくらはぎがつりやすくなる場合があります。

例えば、糖尿病や腎臓病などの血流障害が起こりやすい疾患、椎間板ヘルニアや腰部脊柱管狭窄症(ようぶせきちゅうかんきょうさくしょう)などの神経障害が起きやすい疾患が関与してふくらはぎがつることもあります。

1日に何度もふくらはぎがつったり、ふくらはぎ以外の部位もつったりする場合は、このような疾患が原因の可能性もあるため、整形外科などの医療機関を受診して医師に相談しましょう。

ふくらはぎがつってしまった時は、次の対処法で痛みを緩和させると良いでしょう。

つっているふくらはぎの筋肉をゆっくり伸ばし、過度な収縮を落ち着かせることで痛みを軽減させることができます。これからご紹介する3つのストレッチ方法の中から、ご自身の状況に合ったものを選んでみてください。

勢いをつけて無理にストレッチを行うと、筋肉を傷めることがあるので、慌てずゆっくり行うことが大切です。

1. 床に座り、つっている方の膝を無理のない範囲で伸ばす

2. つま先をつかみ、手前にゆっくり引く

3. 膝が曲がらないようにして、ふくらはぎが伸びているのを感じながら、症状がおさまるまでストレッチをする

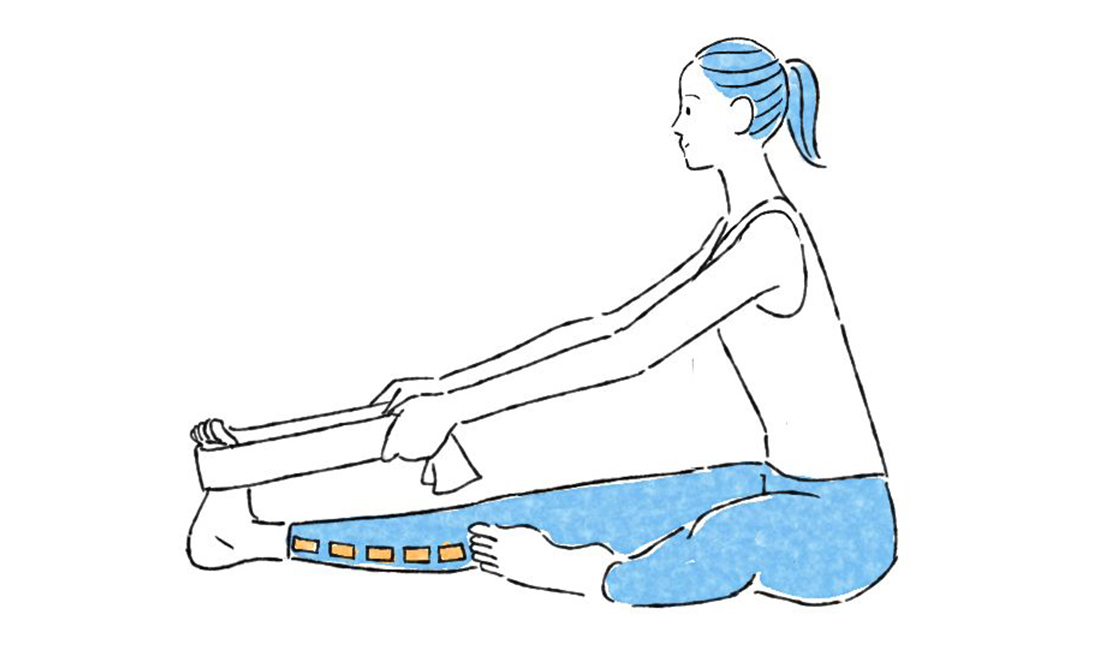

1のストレッチでつま先に手が届かない場合は、タオルを使用して行うと良いでしょう。

1. 床に座り、つっている方の膝を無理のない範囲で伸ばし、つま先にタオルをひっかける

2. タオルの両端を引き、つま先を手前にゆっくり引く

3. 膝が曲がらないようにしてふくらはぎが伸びているのを感じながら、症状がおさまるまでストレッチをする

ふくらはぎがつって座ることが難しい場合は、壁を使った方法を試してみましょう。

1. 壁の前に立ち、両手を壁に付ける

2. つっている方の足を一歩後ろに下げ、膝を伸ばした状態で足の裏で床を軽く押すように力を加える

3. ふくらはぎが伸びているのを感じながら、症状がおさまるまでストレッチをする

症状がおさまったら、軽いマッサージでふくらはぎ全体をほぐすと良いでしょう。マッサージは、足首から膝に向かって手で軽くさすったり、やさしくもんだりするようにしましょう。

血行不良や冷えによる筋肉の緊張が、ふくらはぎがつる原因となっている場合もあります。そのような場合は、つっている部分をホットタオルなどで温めて、筋肉の緊張をほぐすと良いでしょう。

以下のような方はふくらはぎがつりやすいと言われています。

足を使う運動でふくらはぎがつることがよくあります。比較的年齢の若い方の場合は、激しい運動による筋肉の疲労が関係していると考えられます。一方、中高年の方では軽めの運動でもふくらはぎがつってしまうことがあり、これは加齢や運動不足による筋肉の柔軟性低下の影響が大きいと考えられます。運動前に準備運動をしっかり行い、筋肉をほぐしておくことが大切です。

水分不足(脱水)もふくらはぎがつる主な原因の1つです。運動時だけでなく、睡眠中の発汗でも水分が奪われるので注意が必要です。また、アルコールやカフェインには利尿作用があるため、過剰に摂取すると体内の水分が排出され、水分不足を招くことがあります。

血行不良や冷え性の方は、筋肉が緊張しやすく、ふくらはぎがつりやすい場合があります。

その他にも、妊娠中の方、糖尿病や腎臓病などの持病がある方は、血流が悪くなることでふくらはぎがつりやすくなると言われています。

ふくらはぎがつりにくい体づくりのために、日頃の生活で次の項目に注意しましょう。

普段からこまめに水分補給をして、水分不足にならないよう注意しましょう。また、大量に汗をかいた場合は、水分だけでなく経口補水液なども摂取して電解質を補充すると良いでしょう。

前述の通り、アルコールやカフェインの過剰摂取は利尿作用により水分不足を招くことがあります。お酒・コーヒー・紅茶などが好きな方は飲みすぎに注意し、水や麦茶など利尿作用のない飲み物で水分を補給すると良いでしょう。

冷えはふくらはぎがつる原因の1つです。日頃から湯船に浸かったり、シャワーでふくらはぎを温めたりしましょう。また、エアコンの効いた室内では、衣服で体温を調整して冷えを防ぐことも大切です。

ふくらはぎがつる原因となる運動不足や筋肉の柔軟性の低下は、適切なストレッチや運動を行うことが予防対策になります。

運動の前後には、準備体操や整理体操を行いましょう。特に激しい運動をしたあとは、筋肉に疲労が蓄積することでふくらはぎがつりやすくなります。運動前だけでなく、運動後もしっかりとストレッチをしましょう。

ランニングの前後に効果的なストレッチ方法については、次の記事もチェックしてみてください。

ふくらはぎがつった時の対処としてご紹介した3種類のストレッチは、予防対策としてもおすすめです。

ここでは、さらにもう2種類のストレッチをご紹介します。日常生活の中で取り入れやすいストレッチから、ぜひ実践してみてください。

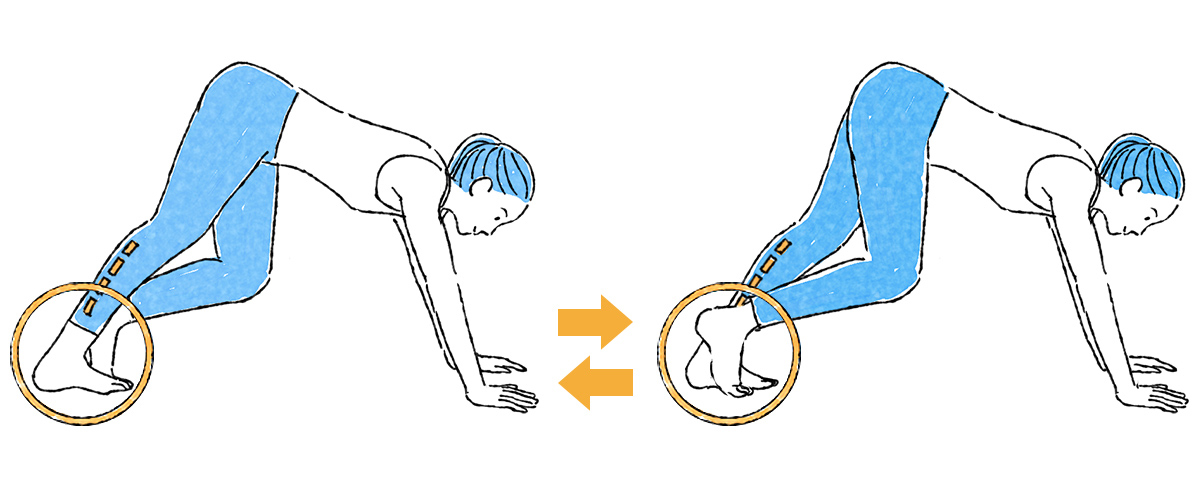

ふくらはぎを中心に、太ももの裏、背中、肩まわりの筋肉も伸ばすことができるストレッチです。全身を伸ばすことで血行を良くする効果も期待できます。

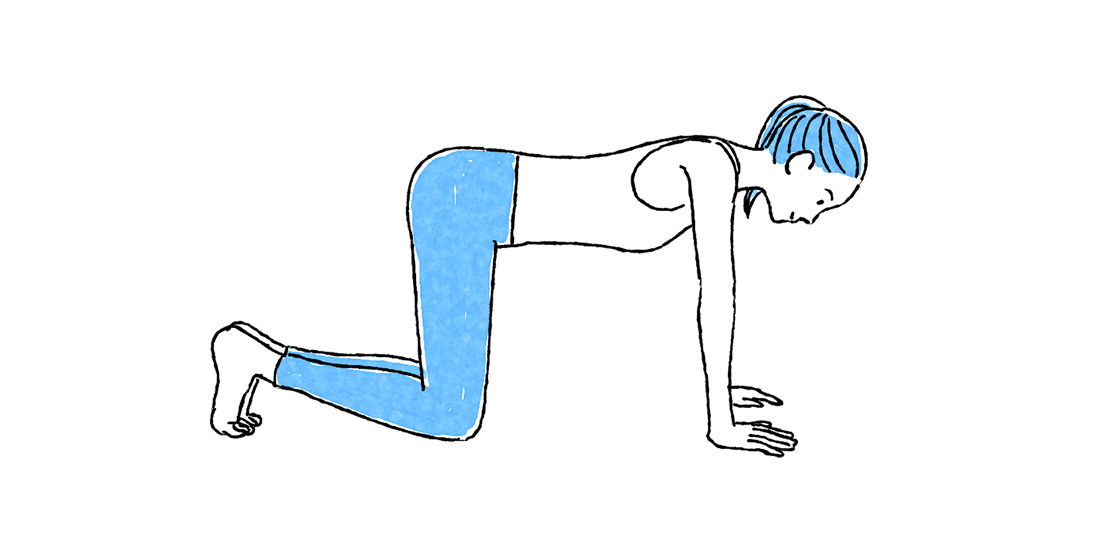

1. 両手と両膝を床について、四つ這いになる

2. 両手は肩の真下に、両膝は股関節の真下にくるようにして、両手と両膝を肩幅に開く

3. 腰を上げ、左足の膝は軽く曲げて、右足のかかとを床に付けて、2秒キープ

4. 腰はそのままで、右足の膝を軽く曲げ、左足のかかとを床に付けて、2秒キープ

5. ゆっくり足踏みをするように、3と4を5セット繰り返す

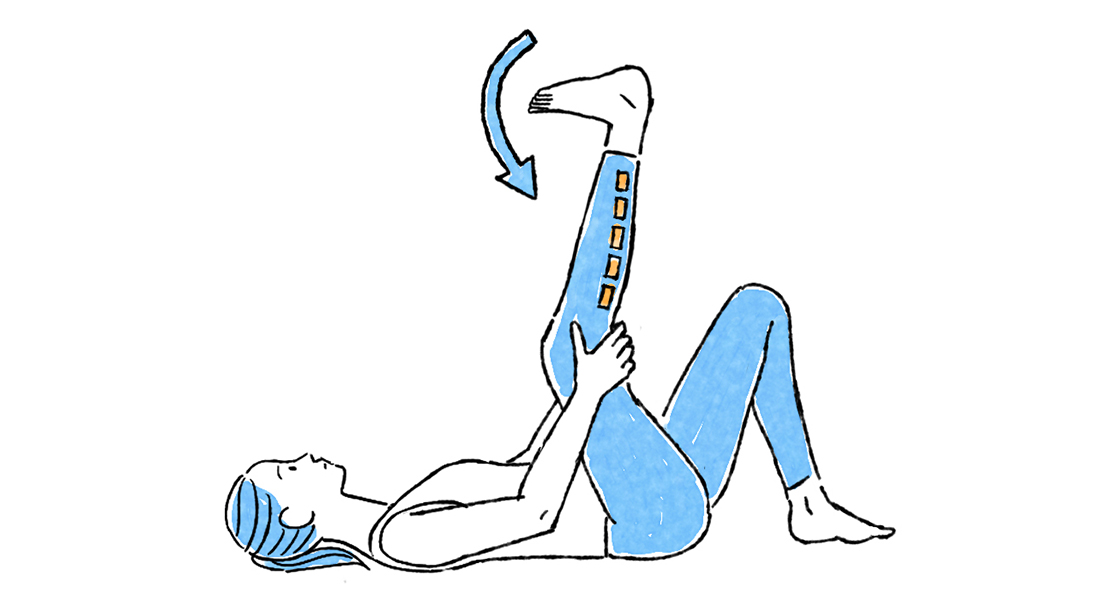

ふくらはぎは睡眠中や起床直前につることが多いため、寝る前にストレッチを行うのも効果的です。仰向けで行うこのストレッチは、就寝前にベッドや布団の上で行うストレッチとしておすすめです。

1. 仰向けで横になり、右足の膝裏を両手でつかんで足を上げる

2. つま先を少しずつ手前に引く

3. ふくらはぎが伸ばされているのを感じながら15〜30秒キープ

4. 1〜2セット行う

5. 反対側も同様に行う

予防法を行っても頻繁にふくらはぎがつる場合は、何らかの病気が影響している可能性もあります。整形外科や内科などの医療機関を受診して、医師に相談しましょう。

次の記事でも、ふくらはぎのストレッチ方法をご紹介しています。気になる方はチェックしてください。

ふくらはぎがつる原因はさまざまです。まずは生活習慣を見直し、ストレッチを続けたり、足を温めたりすることが予防につながります。

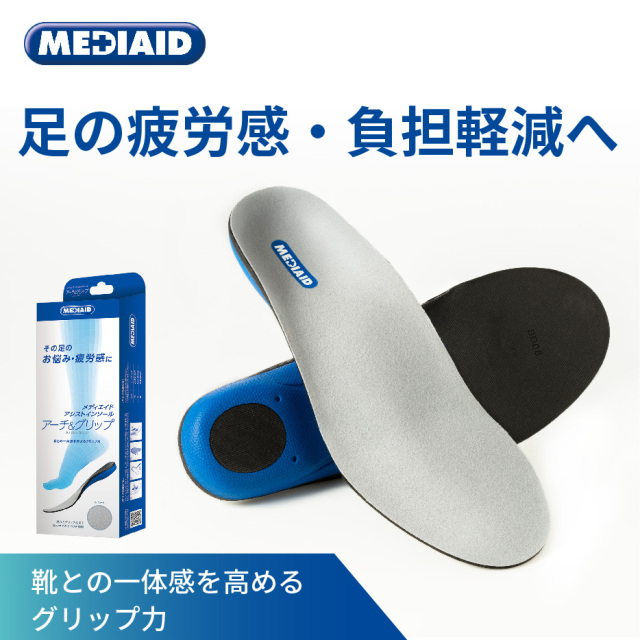

筋肉の疲労はふくらはぎがつる1つの原因であるため、立ち仕事や足を使う運動の際には、ふくらはぎのサポーターや機能性インソールを使用することもおすすめです。これらを使用することで、足全体への負担が軽減されます。

ただし、対処法や予防法を行っても改善しない、1日に何度もふくらはぎがつる場合は、病気が原因の可能性もあります。「ふくらはぎがつるくらいなら大丈夫」と放置せずに、整形外科や内科などの医療機関を受診しましょう。

高い圧迫力で疲労につながる筋肉のブレを抑制。温度調節する特殊加工付きの生地で、年中快適な装着感

詳しくはこちら

足の衝撃吸収力・安定感を向上させ、疲労感や負担を軽減。高いグリップ力で靴との一体感・パフォーマンスをUP!

詳しくはこちら

シグマックス・MEDIAID事務局

シグマックス社員が仕事の中で得た知識から、知っておくと嬉しい・役立つ情報を、生活者の視点から発信しています。

MEDIAID(メディエイド)は整形外科で

確かな実績を持つ

日本シグマックスの

サポーター専業ブランドです。

※1:㈱日本能率協会総合研究所調べ。2021~2024年度メーカー出荷額ベース

※1:㈱日本能率協会総合研究所調べ。2021~2024年度メーカー出荷額ベース

※2:㈱日本能率協会総合研究所調べ。2020〜2024年度メーカー出荷枚数ベース