2025.07.31

近年の気候変動により、職場における熱中症リスクの深刻化が進んでいます。2024年5月〜9月の熱中症による救急搬送者数は過去最多の97,578人*を記録しました。

2025年6月から熱中症対策が法的義務となり、違反すれば罰則もある中で、「熱中症対策チェックリスト」の作成と運用は企業にとって必須の取り組みです。

本記事では、法改正の詳細から実践的なチェックリストの作成方法、さらにはWBGT値の活用法まで、職場の熱中症対策を体系的に解説します。

適切な熱中症対策により労働災害を防ぎ、安全で快適な職場環境を実現しましょう。

*参考:総務省消防庁「令和6年(5月~9月)の熱中症による救急搬送状況」

2025年6月1日の労働安全衛生規則改正により、職場における熱中症対策が義務化されました。

今までの努力義務から一歩進んだ法的拘束力を持つ罰則付きの規制となったため、事業者は具体的な熱中症対策を求められています。

改正された労働安全衛生規則第612条の2では、以下の2点が事業者の義務として新設されました。

● 作業員が熱中症の症状を自覚したとき、または他人の異常に気づいたときに報告できる体制を整え、そのルールを周知すること

● 熱中症の症状が悪化しないよう、現場ごとに具体的な防止措置と対応手順を定め、作業者全員に共有すること

例えば、「気分が悪いと感じたら、○○リーダーにすぐ報告し休憩へ」「誰かがふらついていたら声をかけて××へ移動」といった具体的な行動指針を掲示し、朝礼などで繰り返し伝える必要があります。

なお、これらの義務を怠った場合は、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。

熱中症対策の義務化対象となる作業条件は以下のとおりです。

「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業

WBGTは気温・湿度・輻射熱・風速などを加味した暑さの指数で、以下のように区分けされています。

| WBGT(暑さ指数) | 注意レベル |

|---|---|

| 31以上 | 危険 |

| 28以上31未満 | 厳重警戒 |

| 25以上28未満 | 警戒 |

| 25未満 | 注意 |

参考:環境省「暑さ指数(WBGT)について」

総務部門や安全衛生管理者は、改正法令に対応するための体制整備を迅速に進める必要があります。

具体的な取り組みは以下のとおりです。

● 体調チェック表やWBGT測定結果の掲示(毎朝目に入る場所へ)

● 熱中症対策チェックリストの活用と日々の記録

● 熱中症対策の手順書・応急処置フローの掲示

● 体調不良時の報告ルートをわかりやすくまとめた掲示板の設置

● 熱中症対策に関する現場教育の実施

また、保存するべき記録類は以下です。

● WBGT値の測定履歴

● 体調チェックの結果

● 実施した対策内容

万が一、労働基準監督署からの調査が入ったときや、労災申請があったときには、これらが証拠として活用されます。

熱中症対策チェックリストは単なる確認項目の羅列ではありません。熱中症リスクを体系的に管理し、作業者の安全を確保するための実践的なツールとして機能させる必要があります。

以下のステップに従って、自社に最適化されたチェックリストを作成しましょう。

1. 行動基準をチェックシートに明記

2. WBGT点検表には「温度基準と対応ルール」を明記

3. 管理者用・作業者用でフォーマットを分けて作成

4. 厚生労働省のテンプレートをもとに自社リストを作成

行動基準チェックシートは、「どのような行動が熱中症対策につながるのか」「どうすれば予防できるのか」がひと目でわかり、現場で迷わず使える内容にする必要があります。

以下の4つの観点に沿って、実務向けの表現で具体例を整理しました。

| 分類 | チェック表の記載例 |

|---|---|

| 水分補給 |

● 30分ごとに水を飲んだか確認する ● 塩分タブレットや経口補水液で塩分も補給する |

| 休憩管理 |

● 1時間に1回は5〜10分の休憩を取る ● 日陰や空調の効いた休憩所を利用する ● 体調不良時は作業を中止する |

| 服装 |

● 通気性の良い作業服を着用する ● 帽子やネックガードで直射日光を防ぐ |

| 声かけ |

● 作業前に全員で体調確認を実施する ● 巡回時に体調の変化がないか声をかける ● 異常があれば直ちに責任者へ報告する |

熱中症の発生を防ぐためには、暑さ指数をもとに作業の制限や中止を判断するための管理ツールも必要です。

STEP1の行動基準チェックシートと併せて「WBGT点検表」を運用することで、暑さや症状に応じた行動が自然に定着していきます。

WBGT点検表のポイントは次の3つです。

● WBGT値と作業強度ごとの対応ルールを明記する

● 測定日時・場所・値を記録する欄を用意する

● 実施した対応内容を記録し、後から確認できるようにする

例えば以下のような点検表を作ると、誰が見ても一目で判断できます。

| 測定時刻 | 測定場所 | WBGT値 | 作業レベル | 実施した対策 |

|---|---|---|---|---|

| 13:00 | 倉庫内 | 30.5 | 中程度 | 30分作業+15分休憩のローテーション |

| 15:00 | 屋外足場 | 32.1 | 高強度 | 作業中断・空調休憩所へ退避 |

行動基準チェックシートやWBGT点検表は、管理者と作業者で確認すべき項目や記録内容が異なるため、それぞれの役割に応じたフォーマットを作成しましょう。

管理者用フォーマットに入れるべき項目は次のとおりです。

● 毎日のWBGT値の記録と傾向分析

● 作業計画の見直し(時間短縮・交代制など)

● 休憩場所や空調設備のチェック

● 緊急時の連絡体制や救急セットの確認

● 作業員の体調異常の記録・報告の集約

一方、作業者用フォーマットでは以下のような自分で実行することを中心にまとめます。

● 出勤前の体調チェック(睡眠・食事・持病など)

● 水分や塩分の摂取回数と量の記録

● 自身や同僚の体調異変に気づいたときの行動方法

● 休憩を取った時間と場所

作業者用の行動基準チェックシートやWBGT点検表は、業務中に携帯できる名刺サイズのカード型にする他、作業場に掲示する大型ポスターも併用することをおすすめします。目にする機会を増やすことで、習慣として根付きやすくなるからです。

行動基準チェックシートやWBGT点検表を作成する際は、厚生労働省が公開している熱中症対策テンプレートを活用しましょう。法的要求事項を満たしつつ実践的なチェックシートを作成できます。

厚生労働省の「職場における熱中症予防対策自主点検表」では、以下の基本項目が網羅されています。

● WBGT値の測定と管理

● 作業時間や強度ごとの対応

● 休憩場所・冷房設備の有無

● 熱順化(暑さに慣れる期間)の有無

● 水分・塩分補給のルール化

● 対応マニュアル・体制の整備

上記の自主点検表をダウンロードし、自社の業種や現場特性に合わせてカスタマイズしましょう。

ただし、テンプレートは参考資料であって完成品ではありません。現場の声を取り入れ、実際に使える形に仕上げてから試験運用→見直しの流れを取り入れることが大切です。

行動基準チェックシートやWBGT点検表を作成しても、適切な運用がなければ効果を発揮できません。日常的な運用プロセスを確立し、全従業員が自然に熱中症対策を実践できる仕組みづくりが重要です。

そこで、熱中症対策チェックリストを活用した実践的な運用方法を詳しく解説します。

対策を職場に根づかせる第一歩は、毎朝の確認作業をルーティンにすることです。始業前の朝礼で、作業者と管理者が一緒にチェックリストを読み合わせるだけでも意識が変わります。

確認すべき内容は以下のとおりです。

● 当日の天気と気温、WBGT値の予測

● 各作業員の体調(睡眠不足・飲酒・持病など)

● 水筒・塩分タブレットの持参状況

● 作業服の通気性、冷却ベストの装着確認

● 緊急時連絡先の再確認

例えば「今日はWBGT予想30、30分作業+15分休憩体制でいきます。水筒を忘れた方は事務所で配布分を受け取ってください」といった案内で、現場が一つにまとまります。

正確なWBGT値の測定には、JIS規格に適合した専用の計測器を使用する必要があります。

黒球が付いていない簡易的な測定器では、屋外環境や輻射熱のある環境で適正な測定結果が得られないため、「JIS B 7922」や「JIS Z 8504」などの規格に対応した機器を選択しましょう。

使用する際は、実際に作業を行う場所で人の体温に影響しやすい高さ1〜1.5m程度に設置することが重要です。

測定器使用時の注意点は以下のとおりです。

● 屋外では直射日光の下で測定し、黒球が日陰に入らないようにする

● 屋内では熱源のそばや風がこもる場所を選んで測定する

● 地面や机の上に直接置かず、手に持つか三脚に固定して使用する

室内作業では、空調の効き具合や設備の発熱状況がエリアごとに異なるため、WBGT早見表を用いた運用が必要不可欠です。

実際、倉庫内の積み上げスペースと工場の機械付近では気温が異なります。

WBGT早見表を運用に組み込む際は、以下の点を押さえてください。

● 点検表と早見表を並べて掲示し、WBGT値に応じた対応レベルをその場で判断できるようにする

● 境界の数値(例:28.0℃)では、迷わず厳しめに判断する運用ルールを明記しておく

● 点検と合わせて、「今の場所で何をすべきか」を作業者自身が判断できる環境をつくる

職場全体で基準の見える化ができれば、現場の判断を統一する基準として計画的な熱中症対策が実現できます。

作業環境が変われば熱中症リスクも変わるため、一律の管理ではなく職場の特性に応じたWBGT対応が必要です。

以下に、場所別の管理ポイントをまとめました。

| 場所 | 管理ポイントの例 |

|---|---|

| 屋外 |

● 直射日光下で黒球に日が当たるよう測定 ● 三脚やポールで高さ1.1m程度に設置 ● 作業員の動線に近い場所で測定 |

| 倉庫 |

● 密閉空間での湿度上昇に注意 ● フォークリフトの発熱も要確認 |

| 工場 |

● 高温機械周辺は複数ポイントで測定 ● 湿度の急上昇に警戒 |

| オフィス |

● 空調の届きにくい席の確認 ● 窓際の直射日光ゾーンの確認 |

設備やレイアウトを変更した場合は、管理ポイントを再設定することも大切です。

さらに、労働基準監督署からの問い合わせや労災申請などの万が一に備えて、日々の記録を正確に残すことが大切です。

残しておくべき記録の一例は以下のとおりです。

● WBGT測定結果(日時・場所・値・測定者)

● 体調チェックの記録(本人申告・管理者の観察)

● 作業中の対策内容(作業中断・交代・休憩回数など)

● 熱中症疑い時の対応内容(救急搬送・応急処置・連絡先など)

記録は紙とデジタルの両方で残すのがおすすめです。最低保存期間を自社で定め、検索しやすい形に整理しておくと、いざというときに慌てずに対応できます。

引用:厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」

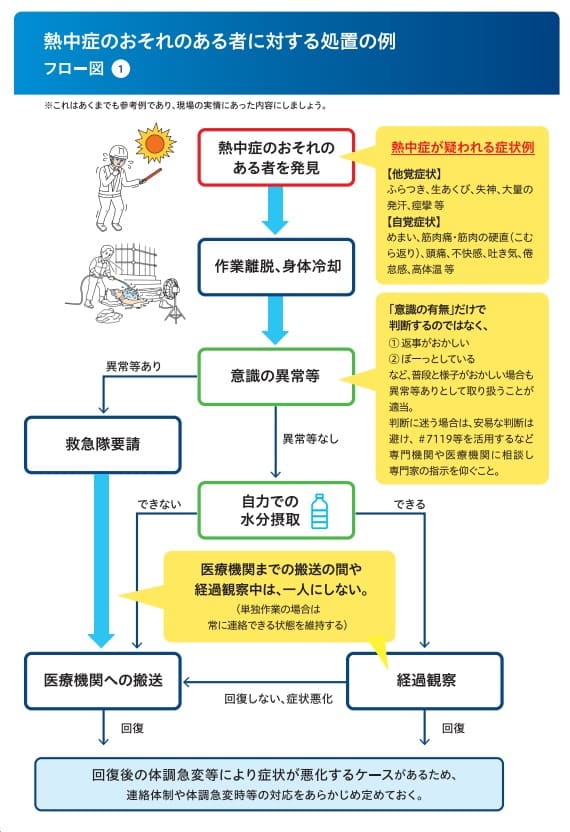

熱中症発症後の重篤化を防ぐためには、「応急処置フローチャート」の用意が重要です。

作成時は、以下の流れを1枚の図で段階ごとに整理すると分かりやすくなります。

1. 体調異常の発見(例:ふらつき、吐き気、汗が止まらない)

2. 意識の確認(反応があるか、言葉が通じるか)

3. 涼しい場所への移動

4. 首・脇・足の付け根を中心に冷却(保冷剤、扇風機、冷却スプレーなどを活用)

5. 意識があり、自力で飲めるなら水分・塩分を補給

6. 意識がない、けいれんがある、水が飲めない→すぐに救急要請

なお、より詳しい手順や初動対応のマニュアルについては、以下の記事で詳しく解説しています。

「【企業向け】熱中症対応マニュアル|緊急時の手順・応急処置・労災対応まで徹底解説」の記事へ

熱中症対策チェックリストの作成と運用は、2025年6月からの法的義務化に対応するだけでなく、従業員の安全と健康を守る重要な取り組みです。WBGT値に基づく科学的な管理、職場特性に応じたカスタマイズ、継続的な記録管理によって熱中症対策を実現できます。

チェックリストの整備が完了したら、次のステップとして具体的な熱中症対策設備の導入を検討しましょう。高温環境での作業が避けられない現場では、個人用冷却機器の活用が有効です。

そこでおすすめしたいのが「メディエイド アイシングギア ベスト2」です。

「メディエイド アイシングギア ベスト2」は、ペルチェにより冷却された水がベストに内蔵されたパッド内を循環し、人体を快適な温度に保つ水冷式の冷却服です。

当社独自の特許取得済のアイシング技術(※)で、タンクレスながらも広範囲かつ効率的に人体を冷却し、着用した人が快適と感じる温度管理と、作業性・可動性の両立を実現しています。

医療機器やサポーター製品で培った技術を詰め込んだ、日本シグマックスこだわりの製品です。(※熱交換装置およびウェア 第7576853号)

なお、すぐに導入できる熱中症予防・対策グッズは以下の記事で詳しく解説しています。

「【企業向け】すぐに導入できる熱中症予防・対策グッズ特集」の記事へ

準備はバッテリーの充電のみ。酷暑でも5時間冷感が持続するペルチェ×水冷式の「速・軽・快」な冷却服。

詳しくはこちら

シグマックス・MEDIAID事務局

シグマックス社員が仕事の中で得た知識から、知っておくと嬉しい・役立つ情報を、生活者の視点から発信しています。

MEDIAID(メディエイド)は整形外科で

確かな実績を持つ

日本シグマックスの

サポーター専業ブランドです。

※1:㈱日本能率協会総合研究所調べ。2021~2024年度メーカー出荷額ベース

※1:㈱日本能率協会総合研究所調べ。2021~2024年度メーカー出荷額ベース

※2:㈱日本能率協会総合研究所調べ。2020〜2024年度メーカー出荷枚数ベース