2025.05.26

気温が高くなる季節を迎えると「社員が熱中症で倒れたら労働災害になるの?」「企業の責任はどこまで?」と不安に感じる方もいるでしょう。

実は「仕事中の熱中症=労働災害(労災)」とは限りません。医学的な条件や職場の環境、申請時の手続きによって認定の可否が分かれます。

本記事では、熱中症が労災になるケースや申請の流れ、企業が負う責任、そして今すぐできる対策まで解説します。

熱中症による労災リスクに備えたい方は、ぜひ参考にしてください。

社員が熱中症で倒れた場合、すべてのケースが自動的に労災になるわけではありません。厚生労働省は労災認定にあたり、明確な判断基準を設けています。

厚生労働省「労働基準情報 業務上疾病の認定等」には、業務上疾病の認定基準や関連通達集が掲載されていますので、参考にしてみてください。

判断材料となるのは以下の3つです。

● 業務との因果関係が認められるか(一般的認容要件)

● 医学的な診断結果で確認できるか(医学的診断要件)

● 通勤中のケースでは適正な通勤経路だったか(通勤時の認定要件)

それぞれの要件について解説していきます。

一般的認容要件では作業中に発症した熱中症が、仕事によるものだと判断できるかがポイントです。

単に倒れたという事実だけでなく、業務が原因だったと納得できる根拠が求められます。

具体的には、以下のような条件が当てはまるかが見られます。

● どのような作業をしていたかが明確(例:炎天下で資材運搬など)

● 発症の場所やタイミングが業務と結びついている

● 他に明確な持病や私的要因がない

例えば「気温35℃の屋外作業を2時間続けているときに倒れた」というケースであれば、業務との因果関係が認められる可能性があります。

医学的診断要件では熱中症の症状が医学的に確認され、業務との関係性が明らかにされるかがポイントです。

熱中症が労災として認められないケースでは、作業環境との関連性が曖昧であるほか、他の病気との区別が不十分な場合がほとんどです。

医師は労災認定をする際に下記3点を判断基準にします。

● 現場の温度・湿度、作業負荷が高かったか

● 熱中症に特有の症状(けいれん、意識もうろうなど)が見られたか

● 脳貧血や持病など、別の病気が原因でないと判断できるか

例えば「猛暑日の屋外作業中に倒れ、高体温と意識障害があった」場合は、医学的な裏付けが得られやすくなります。

通勤中に発症した熱中症が、通勤行為と結びついていれば労災として扱われる場合もあります。

ただし、移動経路や行動内容が、労働者災害補償保険法の定めに合っているかどうかが問われます。

具体的に確認されるポイントは次のとおりです。

● 自宅と勤務先の間を、合理的なルートで移動していたか

● 大きな寄り道や中断がなかったか

● 発症した熱中症が、通勤による身体的な負荷と関係していたか

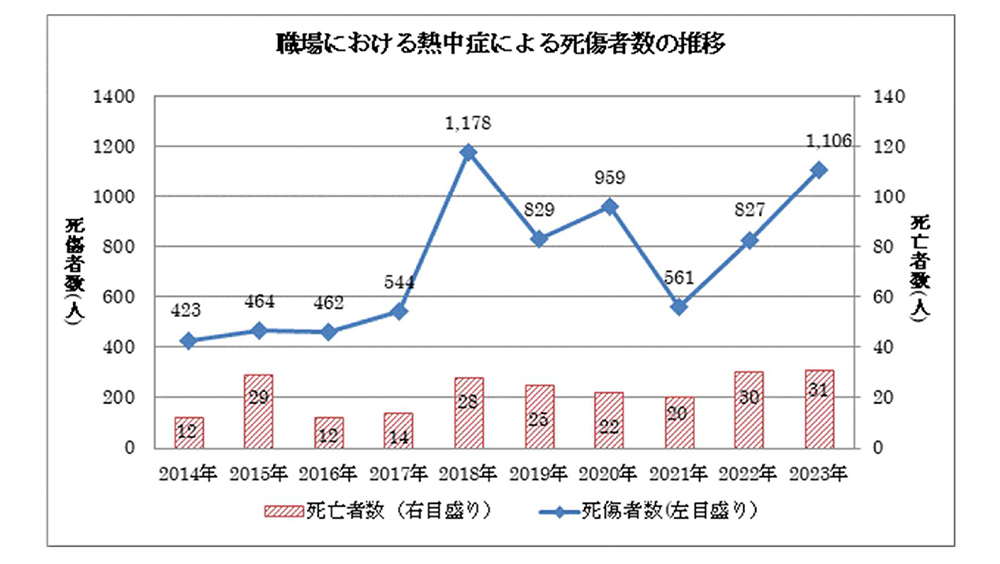

令和5年に職場で熱中症を発症し、死亡または4日以上休業した人は全国で1,106人でした。前年比で279人増え、実に34%の増加です。

引用:厚生労働省「令和5年 職場における熱中症による死傷災害の発生状況(確定値)」

業種別では建設業と製造業が全体の約4割を占めており、死亡者31人のうち建設業が12人、警備業が6人と目立ちます。

職場での熱中症は年々深刻化しており、暑さ対策や体調管理を怠ると命に関わるリスクもあることが数字から読み取れます。

社員が勤務中に熱中症になった場合、企業はただの体調不良として済ませてはいけません。労災として認定されるかどうかは、最初の対応から申請の仕方まですべての流れが影響します。

実際に熱中症が起きたときに企業側がとるべき具体的な3つの手順と、準備すべき書類について解説します。

労働者が熱中症の症状を訴えた場合は、応急処置を実施し症状が改善したとしても受診を指示してください。

初期対応を誤ると症状が悪化するだけでなく、「会社の対応が遅れた」と判断される可能性もあります。

受診の際には診断書が発行されることがあるため、医師に正確な情報を伝えられるよう、以下の点について労働者をサポートしましょう。

● 発症した時間と作業内容

● 作業中に現れた症状の具体例

● 水分補給や休憩の有無

また、受診先が労災指定の医療機関であるかどうかを事前に確認しておくことで、費用面のトラブルを防げます。

労働者が医療機関を受診したあとは、企業側で熱中症に関する労災申請の書類対応を進める必要があります。総務・人事部門や現場管理者などが中心となり、業務と熱中症の関係性を具体的に記録・整理することが大切です。

申請時に必要な情報は以下のとおりです。

● 発症時の作業内容、時間、場所

● 当日の気温や湿度などの作業環境

● 水分補給や休憩の有無

● 発症前の体調申告の有無および企業側の対応状況

上記の情報は、熱中症が業務に起因するものであったかを判断するために不可欠であり、労災書類に記載する内容にも直結します。記録が不十分、または情報に矛盾がある場合、労災の認定が遅れたり、不支給となったりする可能性もあります。

円滑な申請を進めるためにも、現場へのヒアリングや記録の確認を徹底し、裏付けのある内容で提出しましょう。

申請書類がそろったら、労働者と企業が連携し労働基準監督署(労基署)へ提出します。

病院経由で提出される場合もありますが、企業側に追加資料を求められるケースもあるため、あらかじめ協力体制を築いておきましょう。

労基署では熱中症が勤務により発症したかを確認するため、労災報告をもとに審査をします。

主な判断材料は以下のとおりです。

● 勤務表や仕事中の作業日報(業務との関連性を示すもの)

● 作業現場の気温や湿度などの記録

● 水分補給や休憩の有無、実施状況の説明

また、今回の事例を再発防止の観点から社内で共有することで、企業全体の安全意識や信頼性の向上にもつながります。

熱中症が労災認定されると、補償の中心は労災保険に移りますが、企業の責任がなくなるわけではありません。

損害賠償リスクや経営への影響、社会的な信頼まで、見過ごせないリスクが複数発生するのが現実です。

企業が直面しうる3つの責任について解説します。

熱中症が労災として認められた場合、「熱中症を予防できたはずなのに企業側が対策を怠った」と判断されれば、安全配慮義務違反として損害賠償を求められることがあります。

以下のような費用が労災保険ではカバーしきれない部分として企業の責任になる可能性があります。

● 本人が負担した通院費や入院費の一部

● 仕事を休んだことで減った収入

● 後遺症による将来的な収入の損失

● 精神的苦痛への慰謝料

企業としては、熱中症のリスクを決して軽視せず、予防措置や緊急時の対応体制を事前に整えておくことが大切です。

熱中症による労災申請が多い企業は、労災保険の保険料が上がる可能性があります。事故が多いほど保険料の負担が重くなる「メリット制」という制度があるためです。

また、労働基準監督署から是正指導を受ける場合があり、以下のような対応を求められることがあります。

● 作業環境の改善および報告書の提出

● 衛生管理体制の再構築

● 熱中症対策に関する研修の実施やマニュアル整備

行政対応が続くと業務負荷や運営コストが増加し、社員のモチベーションや組織の信頼性にも悪影響を及ぼしかねません。

一見すると目立たないリスクですが、中長期的に企業経営に与える影響は大きく十分な注意が必要です。

企業の対応が不十分だった場合、信用失墜のリスクが非常に高くなります。

「勤務中に社員が熱中症で倒れた」「会社の初動が遅かった」といった情報が報道やSNSで拡散されると、企業イメージが揺らぎ経営にも影響を及ぼしかねません。

実際には、以下のような負の連鎖が発生するリスクがあります。

● 安全管理への懸念から取引先が契約を見直す

● 採用活動への影響(応募減少・内定辞退)

● 社員のモチベーション低下や離職の加速

一方で、熱中症発生時に迅速かつ丁寧に対応することで評価を高めることも可能です。

情報が拡散しやすい時代だからこそ、「隠さない・遅れない・逃げない」姿勢を平常時から徹底し、企業としての信頼とブランドを守る行動が必要です。

企業が現場レベルで講じるべき熱中症対策を「環境」「労務管理」「教育・啓発」の3つの柱に分けて解説します。

「対策していたつもりだった」では済まされない現代において、企業はどのような備えができるかを見直しましょう。

熱中症対策は作業環境の改善から始まります。厚生労働省の統計でも作業環境の未整備が熱中症の発症につながっている事例が多数報告されており、暑さを軽減する工夫が重要です。

屋外では日陰やテントの設置、ミストや送風機の活用が有効で、室内ではエアコンの増設やサーキュレーターによる空気の循環など、熱がこもらない空間づくりが大切です。

また、単に気温だけでなく、湿度や風の有無、日射を総合的に評価できる「WBGT(暑さ指数)」の測定も推奨されます。WBGT(暑さ指数)が一定値を超えたら作業を中断するなど基準を明確に決めておきましょう。

さまざまな熱中症対策グッズが存在しますが、弊社がオススメするアイテムは、エアコンのように配管工事等の準備が不要で、35度以上の酷暑環境でもしっかりと人を直接冷やすことができる「メディエイド アイシングギア ベスト」です。

準備はバッテリーの充電のみ。酷暑でも5時間冷感が持続するペルチェ×水冷式の「速・軽・快」な冷却服。

詳しくはこちら

| 製品名 | メディエイド アイシングギア ベスト2 |

|---|---|

| 質量 | 約1.8kg(モバイルバッテリーを含む) |

| 冷却方式 | ペルチェ式水冷循環システム(4C-Peltier System) |

| 特徴 | タンクレスで動きやすく、保冷剤不要 |

| 価格(税込) | 159,500円 |

| 詳細 | https://workerscare-mediaid.sigmax.co.jp/mediaid_icinggear_vest2 |

「メディエイド アイシングギア ベスト」は、ペルチェにより冷却された水がベストに内蔵されたパッド内を循環し、人体を快適な温度に保つ水冷式の冷却服です。

当社独自の特許取得済のアイシング技術(※)で、タンクレスながらも広範囲かつ効率的に人体を冷却し、着用した人が快適と感じる温度管理と、作業性・可動性の両立を実現しています。

医療機器やサポーター製品で培った技術を詰め込んだ、日本シグマックスこだわりの製品です。(※熱交換装置およびウェア 第7576853号)

その他の熱中症予防・対策グッズの記事も、ぜひ参考にしてみてください。

熱中症対策には、作業環境の改善に加えて労務管理を通じた作業スケジュールの見直しが欠かせません。暑さだけでなく、働き方自体が熱中症を引き起こす可能性があるからです。

猛暑日には屋外作業を朝や夕方にずらしたり作業時間を短縮してこまめに休憩を挟んだりするなど、スケジュールの柔軟な調整が効果的です。

また、健康状態によってリスクは大きく異なります。健康診断の結果をもとに、作業の内容や配置を再検討することも必要です。

企業としての労務管理の質が問われる場面でもあるため、日常的な見直しと仕組みづくりを徹底しましょう。

具体的な対策については、以下の記事も参考にしてください。

「【企業向け】熱中症対応マニュアル|緊急時の手順・応急処置・労災対応まで徹底解説」の記事へ

社員一人ひとりが熱中症について正しく理解していなければ熱中症対策は機能しないため、現場と管理職への教育・啓発が必要です。

まずは、年に1回以上の熱中症対策研修を実施しましょう。新入社員、現場リーダーなど、対象者ごとに研修内容を分けると効果的です。

夏場は「水分補給を忘れずに」「日陰で休憩」などの注意喚起ポスターを社内や現場に掲示し、意識づけを強化します。

さらに、「熱中症予防管理者」などの担当者を現場に置き、声かけや見回りをする体制づくりも有効です。

“伝える”だけでなく“納得させる”ことが、熱中症を本気で防ぐために最も大切なポイントです。

熱中症による労災リスクを防ぐには、暑さ対策は水分補給だけでは不十分です。働く環境や働き方そのものが、命を守るかどうかの分かれ道になります。

現場で実践すべき対策を、以下に整理しました。

● 日陰・送風・冷却機器などの「暑さを作らない」工夫

● WBGT(暑さ指数)に応じた作業制限や休憩の導入

● 猛暑日に合わせた勤務スケジュールの柔軟な見直し

● 年1回以上の研修+日々の声かけ・注意喚起の徹底

● 熱中症予防のための対策グッズの導入検討 他

万が一熱中症が発生した場合も、企業対応の初動次第で労災認定や損害賠償、社会的信用に大きく差が出ます。

対策を一つずつ確実に積み重ね、社員の命と企業の信頼を守る職場づくりを進めましょう。

シグマックス・MEDIAID事務局

シグマックス社員が仕事の中で得た知識から、知っておくと嬉しい・役立つ情報を、生活者の視点から発信しています。

MEDIAID(メディエイド)は整形外科で

確かな実績を持つ

日本シグマックスの

サポーター専業ブランドです。

※1:㈱日本能率協会総合研究所調べ。2021~2024年度メーカー出荷額ベース

※1:㈱日本能率協会総合研究所調べ。2021~2024年度メーカー出荷額ベース

※2:㈱日本能率協会総合研究所調べ。2020〜2024年度メーカー出荷枚数ベース